TOPICS記事

書の楽しみ

-

書の楽しみ

【書の楽しみ】

荘厳に輝く金泥写経料紙はこげ茶色に見えるが、この色こそが古代における高貴な色である紫である。漉(す)きあげた斐紙(ひし)を紫草の根の汁...

料紙はこげ茶色に見えるが、この色こそが古代における高貴な色である...

2022.01.16

-

書の楽しみ

【書の楽しみ】

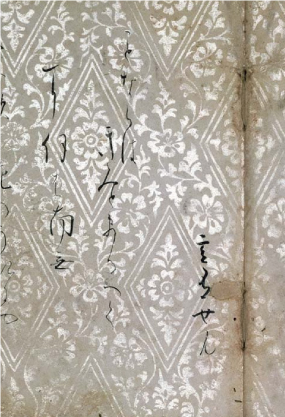

料紙との調和、和漢の融合『和漢朗詠集』を上下2帖(じょう)の小さな冊子本に書写したものである。今から約1000年前、藤原公任(966~104...

『和漢朗詠集』を上下2帖(じょう)の小さな冊子本に書写したもので...

2021.12.19

-

書の楽しみ

【書の楽しみ】

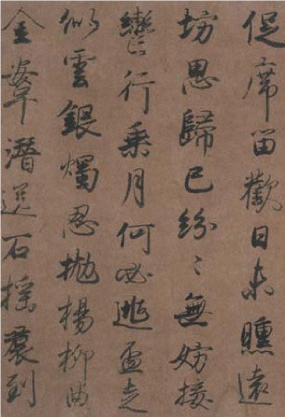

優美な和様、強さの唐様和様(わよう)の書とは、日本風の書風で書かれた書跡のことを指す言葉である。いわゆる日本スタイルの書といってよい。中国...

和様(わよう)の書とは、日本風の書風で書かれた書跡のことを指す言...

2021.11.21

-

書の楽しみ

【書の楽しみ】

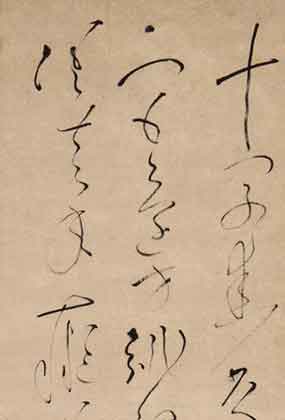

大胆な筆と余白の見事な調和良寛(1758~1831)の書は、厳しく細い線もあり、豊潤な部分もあるが、いずれもその清純な美しさが何よりの特徴であ...

良寛(1758~1831)の書は、厳しく細い線もあり、豊潤な部分...

2021.10.17

-

書の楽しみ

【書の楽しみ】

優雅さと繊細さ 和様の格調美=島谷弘幸非常に優美で流麗な書である。何より、品の良さが群を抜いている。この欄で、書の評価として形が美しいこと、筆力があること...

非常に優美で流麗な書である。何より、品の良さが群を抜いている。こ...

2021.08.15

-

書の楽しみ

【書の楽しみ】

散らし書きと料紙との調和=島谷弘幸『古今和歌集』については言うまでもないが、最初の勅撰(ちょくせん)和歌集として10世紀の初めに撰集された。『枕草子』...

『古今和歌集』については言うまでもないが、最初の勅撰(ちょくせん...

2021.07.18