良寛(1758~1831)の書は、厳しく細い線もあり、豊潤な部分もあるが、いずれもその清純な美しさが何よりの特徴である。また、余白と全体を見事に調和させる空間感覚に抜群の冴(さ)えを見せる。これが、今日まで長く人気が続く大きな要素であろう。

越後(新潟県)の出雲崎の名主(なぬし)山本次郎左衛門(以南)の長男として生まれたが、たまたま越後を訪れた国仙和尚に随行し、師の自坊の備中(岡山県)玉島の円通寺において10年あまりの厳しい修行に明け暮れた。国仙より悟りを得たことを証明する印可を受け、諸国行脚を経て、やがて寛政7(1795)年に越後に戻った。無欲で恬淡(てんたん)とした性格で、生涯寺を持たなかった。托鉢(たくはつ)による質素な生活を送り、分かりやすい言葉で庶民に仏法を説く生活であった。和歌や漢詩を詠み、毬(まり)などで天真爛漫(らんまん)に子供らと遊ぶ一風(いっぷう)変わった禅僧ぶりはよく知られている。

ところで、書を学ぶ人の目的に違いはあっても、そのスタートは古典であれ、教科書であっても、その真似(まね)をすることから始まる。文字の造形や線質などの技術の習得である。加えて、書の鑑賞でもある目習いを通じて、書の感性を取得するのが大切である。真似をすることで型を習得し、その型に自らの美意識を加えて自らの書を作り上げる。良寛が活躍した時代は、中国風の書である唐様が流行した時代と重なる。もちろん、日本の多くの人は和様の書を学んでいた。良寛は、日本、中国にとらわれずに王羲之、孫過庭、あるいは尊円親王などの手本を庇護(ひご)者から借用して、古典の探求に努めたことが知られる。また、その線質からも平安時代の草仮名遺品として著名な「秋萩帖(あきはぎじょう)」を手本としたことも指摘されているが、彼が学んだのは、当時、盛んに出版された墨拓本の一種であったと考えられる。にもかかわらず、格調の高い書風を確立しているのは驚嘆に値する。

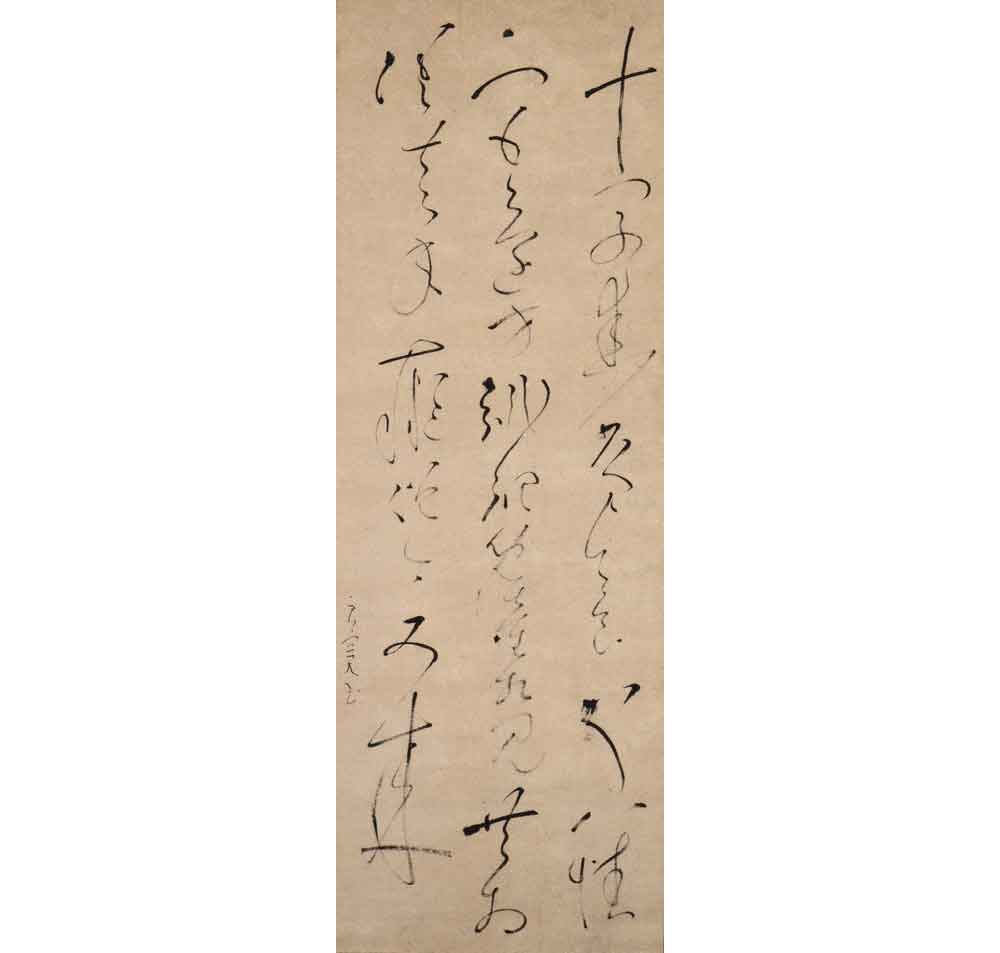

図版に掲げた「十字街頭乞食了」の七言絶句は良寛の自詠であり、この作品のほかにも屛風(びょうぶ)などにも筆を揮(ふる)っており、彼が好んで執筆したものである。書き出しの右肩上がりの横画からやや湾曲するような縦画の2本の線によって広い空間を分割し、掠(かす)れた筆で書き進めていく。通常は文意を考えて執筆していれば「了」の文字まで書いての墨継ぎになるのが常識とも思えるが、ここではアーティスト良寛の感覚での対応である。続いての「八幡」までを一塊として1行目を引き締めている。2行目の頭の「宮」の造形が美しい。この後の「邊」(辺)から「方徘徊児童相見」は文字の左右の振幅と潤渇を交えて執筆する。「共相」、改行してからの「語、去年癡僧今」などの字形や筆法は中国の唐時代の名筆として知られる懐素の「自叙帖」を思わせる闊達(かったつ)ぶりである。最後に、再び墨を僅かに加えて「又来」と大書する。かなりの大胆な筆遣いに驚かされるが、巧みに行のうねりや余白を用いて纏(まと)め上げる才は特筆できよう。何より、その真摯(しんし)な仏法への帰依の気持ちと清純な生活ぶりが味わいのある書を作り上げていることに注目してほしい。

2021年10月17日 毎日新聞・東京朝刊 掲載