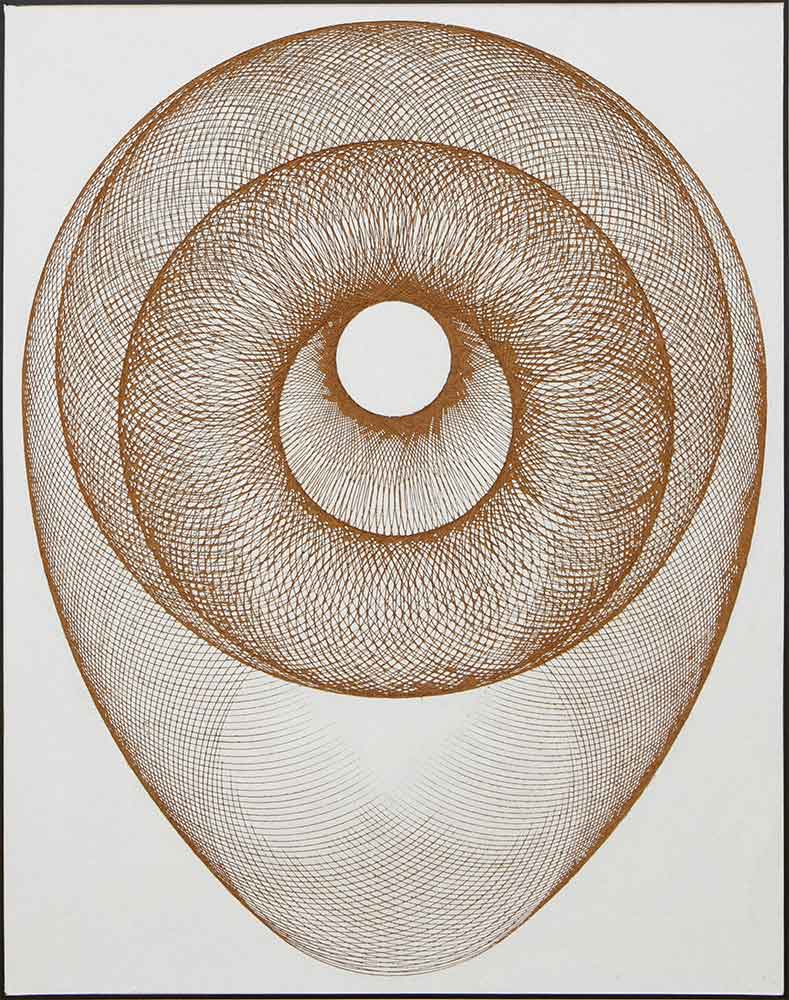

幾重にも円が刻まれた幾何学的な図像と、赤と黒で大胆に彩られた抽象絵画。素材も技法も全く異なる二つの作品は、どちらも福井・武生在住の現代美術家、八田豊(はったゆたか)さん(93)の手による。1960年代、円を刻んだ作品で注目された後、視力を失ったが、聴覚や触覚を駆使した作風に鮮やかな転換を遂げ、創作を継続。故郷を拠点に70年以上活動してきた八田さんの個展が、大阪市のアートコートギャラリーで開かれている。27日まで。

八田さんは30年、現在の鯖江市に生まれた。金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)を卒業後、中学教師をしながら創作を開始。60年代に具象から抽象へ移行すると、白で地塗りしたパルプボードに多数の円を線刻する作品を手がけるようになった。65年に「シェル美術賞」3等賞を受賞するなど注目を集め、80年代にかけ、金属板などに素材を変えながら展開。しかし、硬い素材に精緻な線を刻む作業は過酷を極め、脂の乗った50代で視力を失った。

画家として致命的なハンディを負った八田さんだったが、アクリル絵の具がキャンバスを流れる音や乾いた絵の具の手触りを頼りに、抽象絵画へ移行。90年代半ばからは和紙の原料、こうぞの樹皮を画面に貼り付けた「流れ」シリーズを制作するようになった。

■ ■

個展ではパルプボードの線刻作品5点と、抽象絵画や「流れ」など失明後の作品4点のほか、小品も展示されている。線刻作品は一見すると無機質だ。だが近くで見ると、線の重なった部分はボードがむき出しになったり、コンパスの跡が残されていたりと素材を感じさせ、同時に、気の遠くなるような手仕事を想像させる。

貧しい漁村で教師を務めていた頃、弁当を隠して食べる生徒がいたため見ると、ご飯が入っていなかった。粗末な船で漁に出た父を亡くした生徒もいた。目の前の厳しい現実と、自らが追い求める芸術。そのギャップに苦しんだ経験は、まるで修行のような創作へとつながった。

「求道者のように、最初から視覚を超越した表現だったのでしょう」とアートコートギャラリーの清澤倫子さん。ストイックな線の集積や反復は、線刻作品から失明を経て「流れ」へと継続している。

■ ■

八田さんは、地域の文化運動の主導者としての顔も持つ。83年から「今立現代美術紙展」(越前市)に尽力した後、93年からは丹南アートフェスティバルを企画。その存在は近年再び注目を集め、個展やグループ展の開催が続く。清澤さんは「地方で芸術家としてやっていくことにこだわってきた八田さんの作品に改めてスポットを当て、国内のみならず国際的な文脈での評価にもつなげられれば」と話す。

2024年4月10日 毎日新聞・東京夕刊 掲載