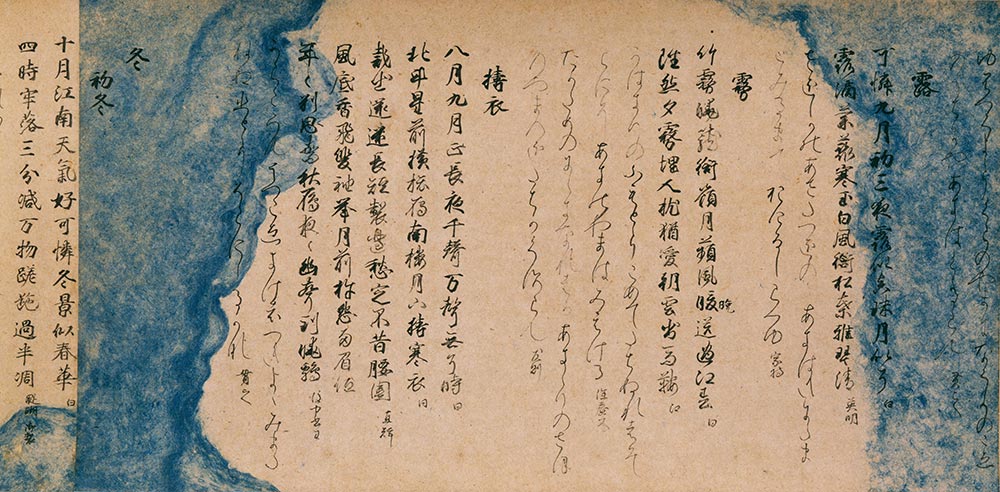

昨年の11月に5番目の国立博物館となった皇居三の丸尚蔵館では、開館記念展を4期に分けて開催中であるが、現在は第3期「近世の御所を飾った品々」で京都御所や宮家の御殿を彩ったさまざまな工芸品や絵画・書跡を展示している。この図版の「雲紙本和漢朗詠集」は5月12日まで展示予定である。

『和漢朗詠集』は、藤原公任(966~1041年)が朗詠に適した漢詩文の秀句と和歌を編集した私撰(しせん)集である。上巻は春夏秋冬の四季の部立て、下巻は雑部とし、それぞれの部に漢詩文と和歌を配列している。これは『後拾遺抄注』によれば、撰者の公任が二条関白藤原教通(道長の五男)を婿とした時に、藤原行成に冊子本に清書させて引き出物として贈った、という。

平安時代は詩歌の朗詠が盛行しており、公任の『和漢朗詠集』は饗宴(きょうえん)の席での最適のテキストとして宮廷貴族に迎えられた。その結果、身の回りにおいて鑑賞する多くの調度手本が作られた。この「雲紙本和漢朗詠集」はその一つで、現在まで上下2巻が完全に残った巻物の状態で伝わっている。こうした調度手本は、筆跡の鑑賞や茶の湯の流行とともに分割されることが多くなり、完本で残ることは稀(まれ)である。これは、「粘葉本和漢朗詠集」(皇居三の丸尚蔵館収蔵)とともに、最も古い完本の遺例として貴重である。

何より注目してもらいたいのは、紙と書風である。料紙には、名称の由来ともなった雲紙が用いられている。雲紙は雲が横に棚引く使い方が通例であるが、一紙ごとに右下、左上に斜めに雲形をダイナミックに配したり、図版のように左右に用いたりと斬新な感覚は興味深い。また、漉(す)き込まれる雲の密度の濃淡もさまざまに工夫を凝らされ、微細の雲母砂子が全面に撒(ま)かれている。その美麗な料紙に、漢詩文は和様の楷書で書き始め、次第に行書や草書を交用して展開させている。和歌は女手(平仮名)に草仮名をまじえて変化をつけ、さらに行間を少し広くすることで漢字とのバランスを取る。懐を広くとった字形とリズミカルな筆の流れと長い連綿が特徴である。

また、筆をやや右に傾斜させた側筆の技法を用いて、筆圧の強弱による巧みな変化を見せている。こうした書法を用いると、全体としてうるさい感じを受けるのが通例であるが、行間の処理や文字の大小の変化などによる筆者の卓越した才能によって全体が見事に調和している。「高野切」第2種、「桂本万葉集」「関戸本和漢朗詠集」などと同筆である。東京国立博物館所蔵の「延喜式」巻第39の紙背文書の中に源兼行(活躍確認期1023~74年)の自筆書状が発見されたことにより、これら一群の遺品が紀貫之や藤原行成ではなく源兼行の筆跡であることが明らかにされた。

また、今年3月15日に、文化審議会が文部科学相に対して答申を行い、皇居三の丸尚蔵館が収蔵するこの「雲紙本和漢朗詠集」が新たに国宝に指定される予定であることからも、その価値の高さが理解できるであろう。

2024年4月21日 東京朝刊 掲載