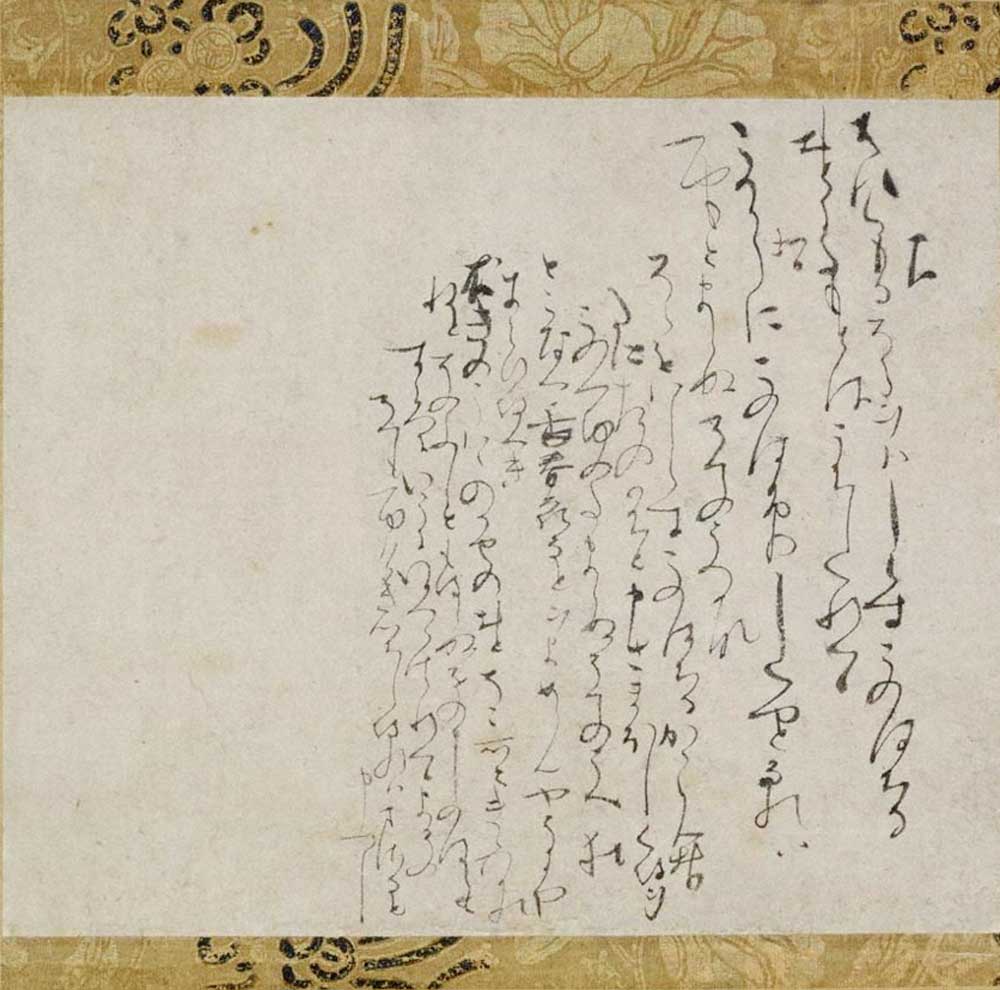

図版を見てみよう。必ずしも能書とはいいがたいが、個性溢(あふ)れる魅力的な書風である。筆の線の強弱が顕著で、肥痩(ひそう)を駆使した筆遣いが特徴である。また、行と行の間、文字と文字の間が狭く、闊達(かったつ)な書風から、一見すると窮屈に見える。ところが、文字の懐が広くて、穏やかな書風であるため、文字の中の風通しが良く、余白の狭さが気にならない。力強さと特有のリズム、加えて全体の流れと調和は見事である。この筆者は、先月の作品「日野切」を書いた藤原俊成の嫡男である藤原定家(1162~1241年)なのである。この書風は、宮廷書壇が多様な書風へと変貌を遂げた平安時代末期から鎌倉時代に移行する時代の流れを反映したものである。

加えて、定家の書風形成には、もう一つの大きな要因があった。多忙な宮廷での公務の間に『古今和歌集』『後撰(ごせん)和歌集』など勅撰和歌集の書写は何度にも及んでいる。さらに『源氏物語』『更級日記』などの古典の書写も務めた結果、おのずと速筆になったものである。こうした日本文学の研究者としての業績や歌人としての高い評価は特筆される。また定家の「小倉色紙」が武野紹鷗によって和歌として最初に茶席を飾ったことから、後世、「定家流」として茶人や歌人から尊重される書風になった。

その内容は『通具俊成卿女歌合(うたあわせ)』として『新編国歌大観』にも収録される歌合である。源通具と藤原俊成の娘の歌合を書写した断簡である。左右の和歌が1首ずつ書写され、その後にこの番(つがい)の判詞をすばやく書き留めたものである。そのためか、読もうとしても、なかなか読みづらい。1首目の和歌が「左/はれくもるそらをばしらずこのはちる/おとにたもとはうちしぐれつつ」、続いて2首目が「右/こがらしにこのはふりしくやどなれば/つゆもとまらぬそでのうへかな」と読むことができる。また、判者によれば、左の和歌の勝ちと判定している。いずれの和歌も「し」の文字に特徴があり、図版の2行目の「し」はすっと筆を入れて紡錘(ぼうすい)形に作り、次の「らず」に続けている。この起筆からスッと運筆するのはかなり難しい。5行目の「し」は筆をトンと付いて力強く運び、次の「くやど」に続く。いずれも筆の穂先が中央に通るようにした蔵鋒(ぞうほう)である。定家が書写に際して、筆の傾きが少なかったことが「し」の文字で確認できる。

こうした定家の筆跡は奇癖のある筆跡と一般に考えられる。定家は丁寧に筆を運ぶことより、正確に早く写本を仕上げることに精力を注いだ。自ら、その正確さについて「悪筆の一得」と表現している。定家は古典の筆写にあたり、当然ながら多くの平安朝の古筆を目にしている。とすると、その書風の基盤はやはり伝統的な書法にあることも理解できるであろう。書において何より大切な、全体の流れと調和も身に付けていった。書の学習における「目習い」の重要性を物語っている。

2023年10月15日 毎日新聞・東京朝刊 掲載