典麗優美な書風が中心であった宮廷の書壇も、平安時代も後期になると力強くて個性的な藤原忠通の法性寺流に代表される書風が展開されていく。先月に紹介した藤原基俊の書もその一例で、素朴で個性的な「多賀切」「山名切」を残している。

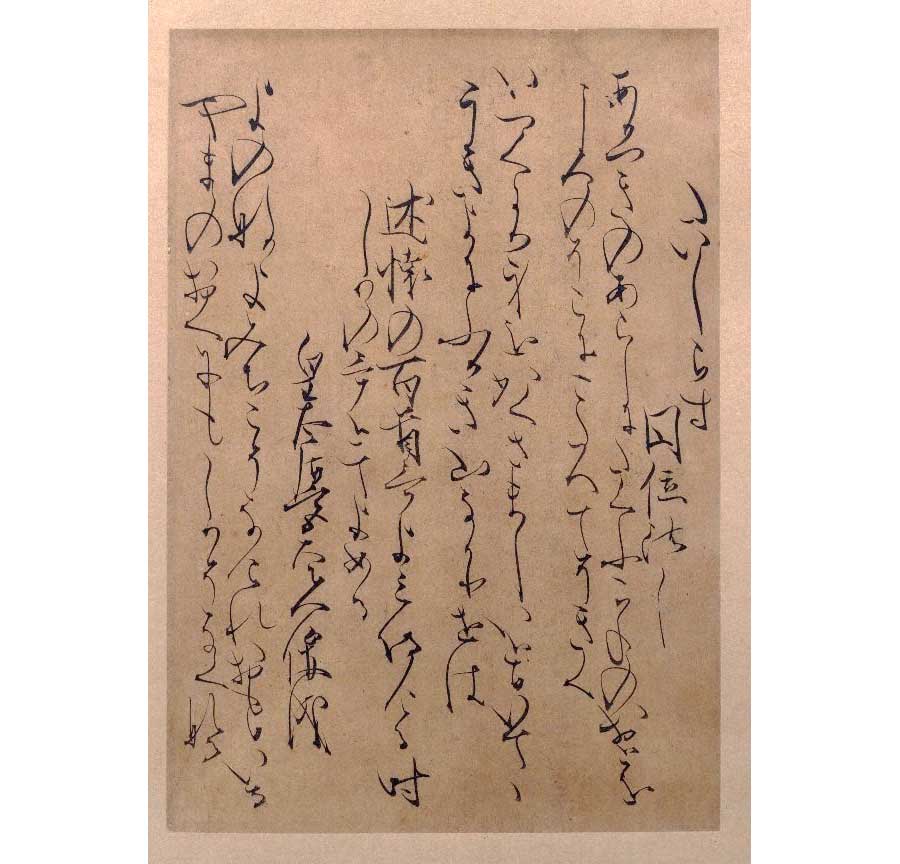

この「日野切」は、現存する藤原俊成(1114~1204年)の自筆書状などと比較して、彼の真跡であることは明らかである。俊成はこうした時代に生を受け、そして基俊に歌道・歌学を学んでいる。その影響もあってか、力強さが強調され、個性的な書風となっている。ただ、彼は壮年期の筆跡である『古今和歌集』を書写した「顕広切」では必ずしも流麗ではないが、穏やかな書風で丸みを帯びた字形で執筆している。同様に『古今和歌集』を書写した「御家(おいえ)切」「昭和切」「了佐(りょうさ)切」など年を加えるごとに切れ味の鋭い筆致と強靱(きょうじん)な筆力を身につけ、一見すると奇異にも見える字形へと大きくその書風は変遷していった。当時は、公卿(くぎょう)中心の社会から武家へ権力が移行していく時代であり、公卿の世界での政争もあり、中流公卿である俊成も身の処し方が難しかったことは容易に想像できる。こうした生活の中で、俊成の和歌に対する自負の念が強い個性となり、この独特の書風を確立したものであろう。

この「日野切」は、7番目の勅撰(ちょくせん)和歌集として知られる『千載和歌集』をすべて書写したと考えられる。装飾の無い素紙を二つ折りにして、喉の部分を紐(ひも)でつづった綴葉装(てっちょうそう)と呼ばれる装丁の冊子本である。図版の断簡は巻第14・恋歌4を書写した部分である。名称の由来は、もと公卿の日野家に伝来したことにちなむものであろう。『千載和歌集』は後白河法皇の院宣により、俊成が撰集し文治4(1188)年に完成した。つまり、この「日野切」は、俊成の75歳以降の筆である。個性豊かで、筆力の強さが顕著である。

たとえば、3首目の和歌を見てみよう。ちょうど、皇太后宮大夫を務めていた時代の自らの詠歌である。書き出しの「よのなかよ」では行の中心が右に流れ、「みちこそなけれ」では右に弧を描くように書き進められる。「おもひいる」でも微妙に行の中心をうねらせている。下句の「やまのおく」でやや行は左に流れ、「にもしかぞなく」では行を真っすぐに書き進め、「なる」を再び左に配している。この処理などによって、行間にはさまざまな変化があって緊張感のある空間が生まれており、その構成は実に見事である。巧拙という書の評価があるが、この「日野切」は一見すれば巧みとは言い難いが、全体の調和や味わいの深さは俊成ならではの人間性を見せている。この「日野切」は、当時の歌壇に大きな影響力を持つ重鎮として尊重された撰者俊成の自筆本として貴重である。

ところで、藤原俊成はその名前で著名であるが、もともとは顕広と称しており、俊成を名乗ったのは仁安2(1167)年から安元2(1176)年に出家して釈阿と名乗るまでの、足掛け10年に過ぎない。

2023年9月17日 毎日新聞・東京朝刊 掲載