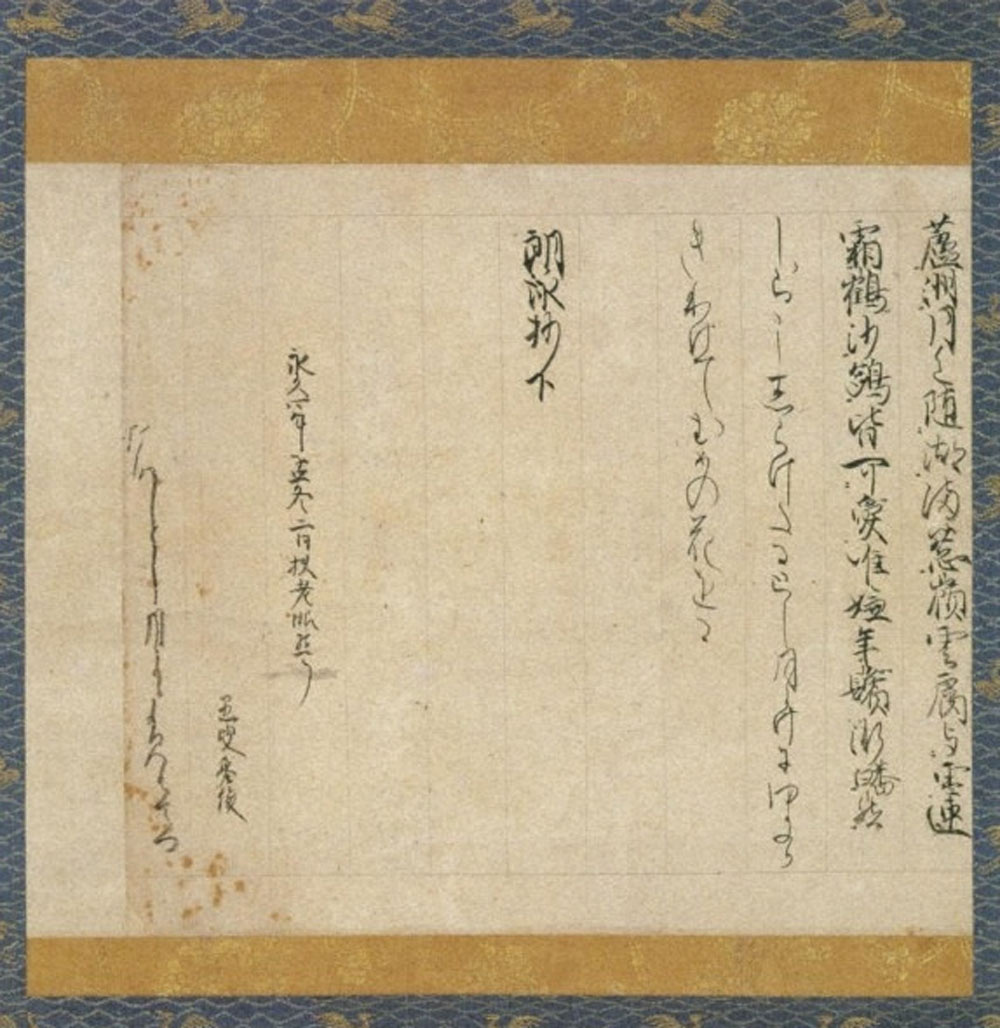

漢詩句の部分もそうであるが、ことに最後の和歌「しらゝゝししらけたるとし月かげにゆきか/きわけてむめの花をる」は、一見して典麗優美な平安時代の古筆の書風とは異なることに気づくであろう。筆をやや右に傾けた用筆で、力強い筆の動きは実に個性的である。平安時代の古筆の中でも、ひときわ異彩を放つものといえよう。見られるように字形は懐が狭いが、行のうねりや造形は伝統的な散らしの感覚を踏襲している。書は時代の雰囲気と筆者の個性を如実に反映すると言われる。まさにその通りで、いわゆる王朝絵巻で描かれる時代とは一時代進み、権力が公卿(くぎょう)から武家へと移行する平安時代後期であった。

この「多賀切」は、藤原公任が撰述(せんじゅつ)した『和漢朗詠集』下巻を書写した最巻末にあたる。上巻の断簡も伝存しており、上下巻のすべてを書写したものと考えられる。素紙に薄墨の界を引いた料紙が特徴である。末尾の尾題から2行おいて、「永久四(1116)年孟冬二日扶老眼点了/愚叟基俊/おなじとし月によみはてつ」と本文と同筆で奥書が記される。平安時代の古筆は、筆者を明らかにするのは極めて珍しいが、この「多賀切」は書写年代もほぼ特定できることから、極めて貴重である。

この奥書によって、藤原基俊(1060~1142年)の自筆で彼の50代後半に加点を終えたことが明らかである。基俊は、藤原道長の曽孫にあたる名門の出自であったが、官途には恵まれなかった。ただ、歌人としては和歌にも熱心であった藤原忠通家の歌合(うたあわせ)に参加して判者を務め、『堀河院百首』の作者に選ばれるなど、早くから活躍したことで知られる。また、同じころに活躍する源俊頼の個性的な歌風に対して、藤原公任に私淑し、伝統を重視した保守派の歌人であった。その公任に倣って朗詠するに適切な漢詩文の佳句543句と和歌203首、都合746首を所収する『新撰朗詠集』を撰集している。こうした詩歌に対する強い信念もあって、基俊ならではの独特の書風を確立するに至ったのかもしれない。改めて、時代と筆者の個性による書風に着目していただきたい。

ところで、この断簡は、もとは巻子本(かんすぼん)であったが、伝来の途中で分割され、掛幅(かけふく)に仕立てられて伝存する。末尾の上部と下部には染みが見られる。この部分はもとの巻末の軸付けにあたるのである。つまり、安土・桃山から江戸時代にかけて、茶の湯や手鑑(てかがみ)作成が流行していくに際して、多くの人の要望に応えるために解体されたことがうかがわれる。もしも、この時代の要求というべき分割が無かったならば、この部分は今日までも人目に触れなかった可能性がある。解体や分割というのは文化財の破壊ではあるが、ある意味では文化の普及や新たな発見につながることが注目される。また、解体ではなく、適切な文化財の修理も保存や活用を図るために必要である。

同筆遺品として、基俊自身の撰集した『新撰朗詠集』の最古の写本「山名切」が伝存している。

2023年8月20日 毎日新聞・東京朝刊 掲載