「平家納経」は平清盛が平家の繁栄を祈って発願し、長寛2(1164)年9月に安芸国の広島湾に浮かぶ厳島神社に奉納した経巻であり、清盛自らの願文に「善を尽くし、美を尽くし」とあるように当時の美術・工芸の粋を集めたもので、装飾経の白眉(はくび)ともいえる最高傑作である。『法華経』28品に、開経の「無量義経」、結経の「観普賢経」、それに「阿弥陀経」と「般若心経」、さらに「願文」を加えた33巻からなる。

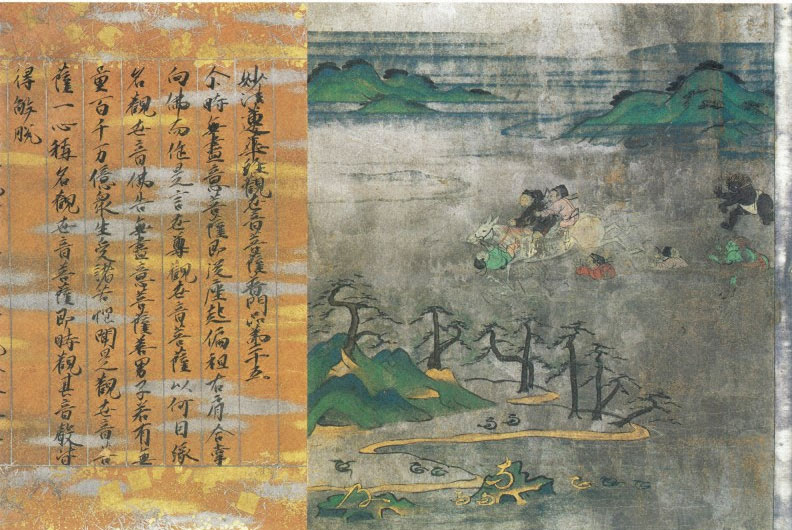

図版の「普門品」の見返しは、一面を銀泥で塗抹し、手前に小山と松林を描き、画面中央には緑と濃い茶の鬼に追われて白馬に乗って逃げる二童子ほかを描いている。さらに、画面の手前には金泥で「な」「の」など仮名を葦手(あしで)で表現している。これは、料紙装飾の下絵などに用いられた遊戯的な仮名の書体である。

本紙は薄茶地に金銀の砂子によって霞引(かすみび)きをほどこし、金銀の砂子や野毛・金の切箔(きりはく)を散らしている。その華麗な装飾に目を奪われがちであるが、書に注目してもらいたい。『法華経』は、読むだけでも功徳があるが、書写供養すると更なる功徳がある、と説かれるので、本来は写経の功徳を得るために自ら書写するが、経巻作成の分担に際し、写経を専門とする経師や能書に依頼することもあった。「平家納経」では発願者の自筆とともに、専門に経典を書写する経師や能書の人々が筆を執っており、典麗優美な書、謹厳な和様の書、端正で豊潤な書、版経風の書など多様な書が見られる。

その中でも、この巻は右肩上がりのリズミカルな書風で、字間は狭く、右肩上がりのやや癖のある行書で書写されている。奈良から平安時代中ごろまでの写経は謹厳、あるいは優美な楷書で書写されていたが、時代とともに写経の書風も次第に変遷していった様子をうかがうことができる。この筆者は図版の最終行の「解脱」では筆をやや右に傾けた側筆で、闊達(かったつ)でラフな感じの筆法を見せる。

「方便品」「化城喩品」とも同筆で一見すると、世尊寺家5代目の藤原定信の書風と見まがうほど似ている。彼は一人で一切経を書写した人物として著名である。彼の個性的な書体は「定信様」と呼ばれ、写経の一つの典型の書風として、長く人々の追慕を受けた。ただ、彼は、久寿元(1154)年の年末から消息を絶っていることから、「平家納経」奉納時には、すでに逝去していた可能性が高い。

とすれば、次の有力候補は、定信の嫡男の伊行(生没年不詳)が想起される。彼は当代屈指の能書として名高く自筆の「葦手下絵和漢朗詠集」などを伝存している。これらと「平家納経」の3巻を比較すると同筆で、伊行の筆跡と明らかである。ところで、平清盛の娘で高倉天皇の中宮(のちの建礼門院)に、伊行の娘・伊子が右京大夫の召名(めしな)で仕えており、平家と世尊寺家はゆかりのある家でもあった。とすれば、当然というべき人選であったといえよう。

2023年7月16日 毎日新聞・東京朝刊 掲載