紙を書きやすく、また長く保存するために、古くからさまざまな工夫が行われてきている。たとえば、すでに奈良時代から紙をたたいて平滑にする打紙(うちがみ)や、玉や牙で磨く瑩(えい)紙(し)、防虫のため黄檗(きはだ)を用いた染紙、文様を彫った版木に紙をのせ、玉や牙で磨いて光沢のある線で文様を表した蠟箋(ろうせん)などがある。

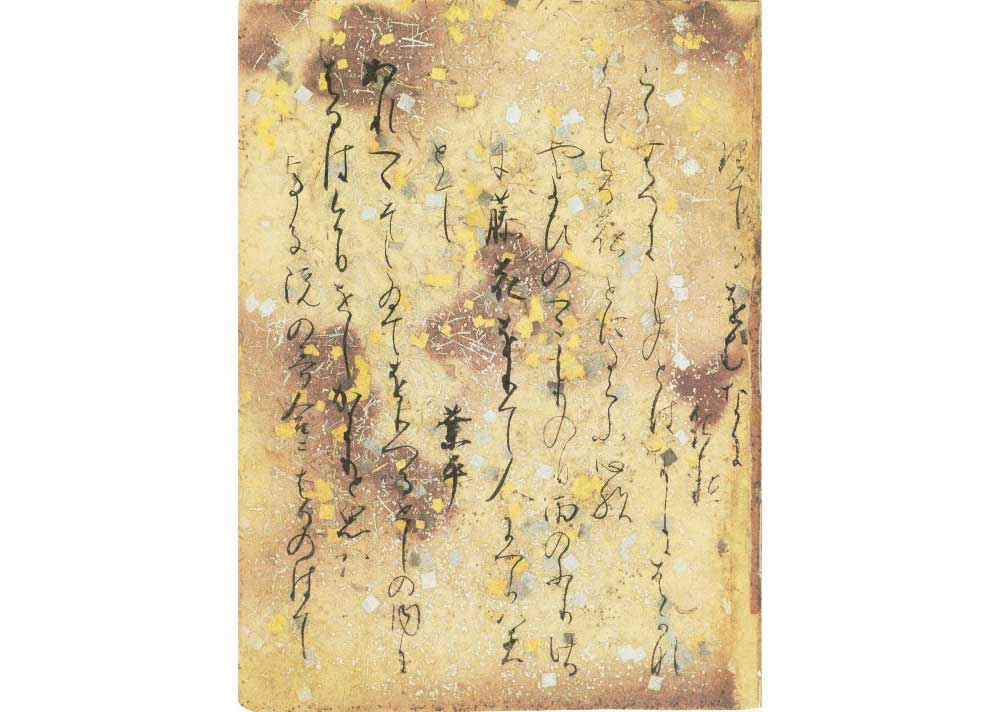

図版は紫の隈(くま)ぼかしの色染めを全面に施して、その上に金銀の大きな切箔(きりはく)や砂子(すなご)・野毛(のげ)などを一面に撒(ま)いた料紙である。この隈ぼかしは、あらかじめ紙をしめらせ、刷毛(はけ)で一部をぼかしたもので、引染(ひきぞめ)の応用例といえる。

隈ぼかしは、あるようで思ったより遺例は少ないが、永治2(1142)年の待賢門院出家に際しての逆修(ぎゃくしゅ)供養の一品(いっぽん)経と考えられる「久能寺経譬喩品(ひゆぼん)」では、これと同様に隈ぼかしを施した料紙に、金銀の切箔・野毛を撒いている。また、天永3(1112)年の白河法皇の六十御賀の冊子合わせとも考えられる「西本願寺本三十六人家集」の「貫之集上」「躬恒集」などに用いられている。この「古今和歌集」は、その上巻の末尾にある「元永三(1120)年七月廿四日」の書写奥書と考えられる記載にちなんで「元永本」の名前で呼ばれる。この隈ぼかしは個性的ではあるが、色彩を強烈にアピールするのではなくぼんやりとぼかして控えめな表現でもある。これが平安時代後期12世紀の宮廷貴族の社会で、好んで用いられた理由かもしれない。

図版をご覧いただきたい。日ごろ、「書は読めなくてもいい」とは言っているが、読めるともっと楽しめるのは当然のことである。これは、『古今和歌集』巻第2に所収される部分である。たとえば、2首目は歌番号133番の和歌で「やよひのつごもりの日、雨のふりける/に藤花をりて人につかはす/とて 業平」に続けて「ぬれつゝぞ しゐてをりつる としの内に/はるは今日をしかぎりと思ば」と読み進めると、春ではないが今の雨の多い時期と重ね合わせての鑑賞となり興味深い。また、下句は通常の伝本と違うことから、筆者が何を底本としたかも想像することが楽しい。こうした執筆は、底本を一緒にあずかる場合と、筆者の手元の写本を用いる場合の両方があったようである。

加えて、料紙装飾にあわせて、執筆する和歌を隈ぼかしの装飾の部分、つまり料紙が濃い部分には「藤花をり」「ぬれ」「とし」「はる」「しかぎり」などを太い線で、薄い色目の部分は細く繊細な線を用いている。臨機応変な筆のさばきで、和歌文学と料紙工芸との美麗な書のコラボレーションといえよう。

筆を執った藤原定実(活躍確認期1076~1120年)は、筆の穂先をよく利かせた筆線で、引き締まった字形や余白を考慮した執筆を全冊にわたって展開している。おおむね、繊細で品のある筆致を多用するが、ここで見られるような太い筆線は、父の伊房を思わせる闊達(かったつ)で雄渾(ゆうこん)な感じがある。このページは、父子の書風継承の一端をうかがうこともできることから、いっそう楽しめるであろう。

2023年6月18日 毎日新聞・東京朝刊 掲載