写経は誤りなく仏典を写すのが本来の目的で、経典を広く普及させるために丁寧に書写された。その大半は、素紙に墨書するのが一般的である。その中にあって、表紙や見返し、本紙や写経の文字、さらに軸・紐(ひも)・題箋などにさまざまな装飾をほどこした装飾経と呼ばれる遺品が伝存する。

一般に装飾経といえば平安時代を連想するが、その萌芽(ほうが)はすでに奈良時代にある。薄紫色の染紙に金の砂子を一面に撒(ま)いた料紙に書写された「解深密経巻第四」(青蓮院蔵)、紫紙に金字で書写した「紫紙金字金光明最勝王経」(奈良国立博物館蔵ほか)、紺紙銀字の「紺紙銀字華厳経」(二月堂焼経。根津美術館蔵ほか)も注目される。いずれも、極楽浄土が瑠璃(るり)地で覆われ、紫雲がたなびき、七宝で荘厳されていたと経典に説かれることに基づき、これを荘厳する意図によるものである。

平安時代になると『法華経』の信仰と浄土教・末法思想が宮廷社会に広がったことから、仏の加護を得たいという真摯(しんし)な気持ちを反映して、装飾経が流行していく。早い時期のものでは、『法華経』1部8巻を香染めの料紙一面に金の小切箔(はく)を撒いた料紙に書写した「浅草寺経」(浅草寺蔵)、色変わりの染紙を交用した色紙経である「法華経巻第六」(金剛峯寺蔵)などの一巻経の遺品が多い。次第に、『法華経』をより丁寧に28の品(章)を1巻ごとに書写した写経供養が行われていく。これを一品経と呼ぶが、その最古の遺品が「久能寺経」であり、平安時代後期を代表する装飾経の一つである。

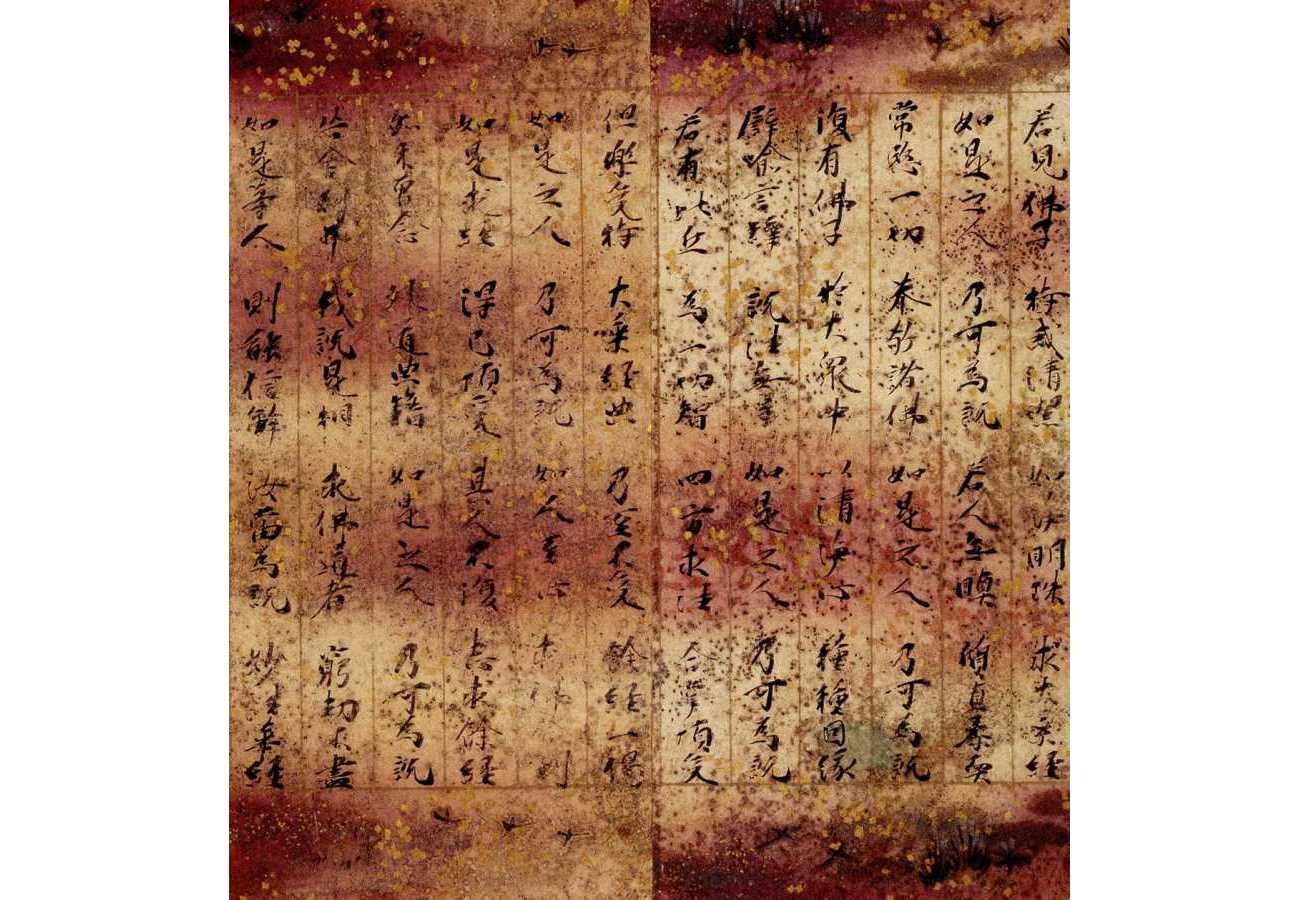

これは、永治2(1142)年2月、待賢門院(たいけんもんいん)(鳥羽法皇中宮藤原璋子)の出家に際して、鳥羽法皇・美福門院(皇后藤原得子)をはじめ近臣や女房らが加わった逆修(ぎゃくしゅ)供養(生前に自らの死後の冥福を祈って仏事を行うこと)のために作られたと推定される。各巻にさまざまな装飾が加えられるが、この「譬喩品(ひゆほん)」には、霞(かすみ)の形に茶褐色の隈(くま)ぼかしをほどこした染紙が用いられている。この茶褐色はいわゆる古代紫で高貴な色であった。その上に金銀の切箔や砂子を撒くという、王朝貴族の好みと美意識を反映した優美な料紙である。

「久能寺経」は各巻を分担執筆した寄り合い書きであるが、この「譬喩品」は待賢門院自らの結縁(けちえん)になるものである。女院に近侍した女房中納言の弟で、当代屈指の能書で世尊寺家第5代当主の藤原定信(生存確認・1088~1154年)がこの写経に筆を揮(ふる)っている。彼の能書ぶりは当代屈指の活躍で知られると同時に、一切経5048巻を23年間かけて、1人で書写する一筆一切経の偉業を成し遂げた人物としても著名であった。定信の書は、料紙と調和した全体の流れの美しさを追求した。細い線と太い線が複雑に交錯した変化の妙と流麗な連綿を速い筆致で書き進めている。この巻を執筆するにふさわしい人物であった。右肩上がりの書風が特徴で、その偉業を尊重して彼の書風を追随する人々が現れた。

2023年5月21日 毎日新聞・東京朝刊 掲載