平安時代の宮廷では、漢詩や和歌の会が流行し、その場で執筆する懐紙の書を加えて、その優劣も大きな関心事であった。したがって、宮廷貴族にとっては教養としての漢詩・和歌とともに書は必須のものであった。このため、儀式や行事、お祝い事に際して、心を尽くした贈り物として、能書が揮毫(きごう)した作品である手本が贈答品の筆頭になるのも当然のことであった。この手本は身の回りにおいて鑑賞する調度手本のことで、それが書かれた美しい料紙よりも筆跡の美しさにより重点がおかれた。

この「巻子本(かんすぼん)古今和歌集序」は、まさにこの手本に該当する。もとは、『古今和歌集』20巻に、この序を加えた21巻本として作製されたと考えられる。

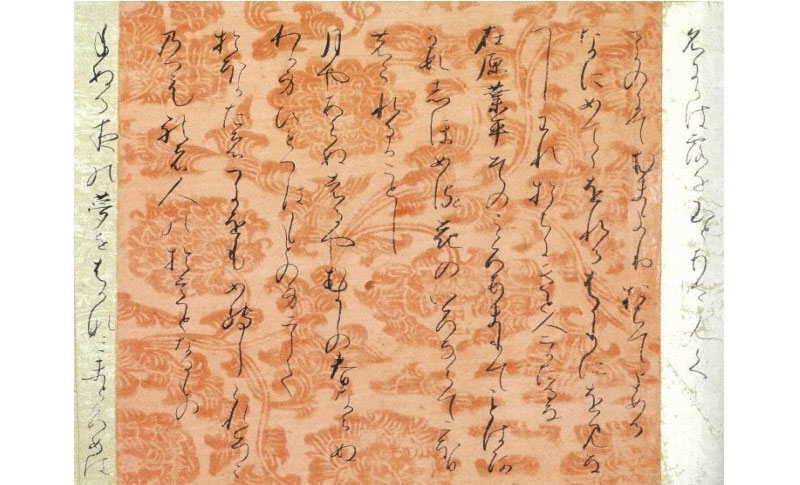

まずは、料紙に注目しよう。蝋箋(ろうせん)を用いている。蝋箋は版の上に紙を載せ、上から紙面を摩擦して、文様をこすり出した紙である。参考に掲げたもの=部分写真=は修理以前に許可を得て私が撮影した画像である。これで明確なようにその版木の文様を紙に刷りだすために馬楝(ばれん)で摺(す)った跡が残っている。また、布のような凹凸が顕著で布目がはっきりと見える。これは布目打ちといって、紙を漉(す)いて乾く以前に布に挟み込んで、布目を紙に写しとる技法である。

近年の修理に際しての調査で、紙質が竹であることが分かった。つまり、中国から舶載された極めて貴重な中国製の料紙を使っているのである。画像が大きい写真をみれば左右に雲母刷りの唐紙を用いていることが分かる。さまざまな色変わりの料紙を用いての変化の妙を見せようとしている。ほぼ同じころに書写された「元永本古今和歌集」(東京国立博物館蔵)や「西本願寺本三十六人家集」(西本願寺蔵)が倣製(ほうせい)された和製唐紙を用いているのと違いを見せている。

そして、手本で何より大切なのが筆跡である。筆者として歌人として著名な源俊頼と伝えている。これは鑑定を生業(なりわい)とする古筆家の見立てである。実際の筆跡を見ると、何より連綿が美しい。また、濃い料紙は太めに、薄い料紙は細めの線を用いるなど全体のバランスも良い。現在、筆者として伊房(これふさ)の子で世尊寺家の四代の定実(生存確認期・1077~1119年)を当てる説が定着している。定実は自筆の署名を残す真跡は残されていないが、父の伊房の筆になる「北山抄」巻第7(国宝・前田育徳会蔵)に「定実をして校せしめ了んぬ」の奥書が残される。つまり、他本との校合(きょうごう)した小さな筆跡が定実なのである。これと「巻子本古今和歌集序」が同筆と判断できる。また、定実の能書活躍とも合致していて、古筆研究の成果として謎解きのように筆者が明らかにされた。「元永本古今和歌集」、「西本願寺本三十六人家集」の「貫之集上」や「室町切」(「西本願寺本三十六人家集」の「人麻呂集」の断簡)「筋切」など一群の同筆跡遺品を残している。つまり、筆者12世紀の初めに活躍した当代屈指の能書なのである。

2023年4月16日 毎日新聞・東京朝刊 掲載