仮名といえば、平仮名を指すのが一般的であるが、ほかにもさまざまな種類がある。奈良時代に漢字を借りて作られた万葉仮名は、漢字の楷書体や行書体で書写されており、男手(おのこで)あるいは真仮名(まがな)と呼ばれる。草書体で書写された草仮名、さらには片仮名、そして一般にはあまり目にされないが葦手(あしで)と呼ばれる水辺の景物などを模した遊戯的な仮名がある。11世紀半ばの「高野切(こうやぎれ)」の時代の仮名を女手(おんなで)(平仮名)の完成と捉えている。何事もそうであるが完成すれば、今度は多様化の道を進むことが多い。仮名も同様に「高野切」の影響を受けた「名家家集切(めいかかしゅうぎれ)」などの古筆も生まれ、一方においては、より流麗さや嫋(たお)やかさを追求する仮名、さらにはより個性的な仮名が生まれるのは必然であろう。

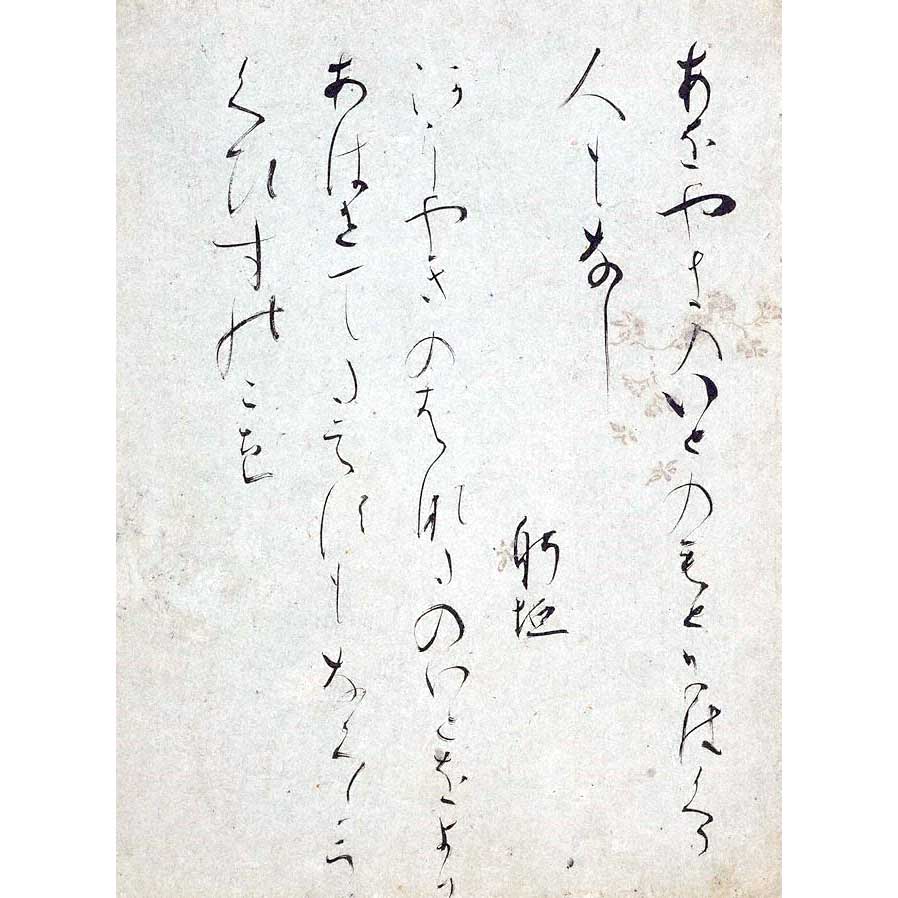

さて、この1葉は、どの流れに属するものであろうか。『拾遺抄』巻第1・春部に所収する「(花見にはむれてゆけども)あをやぎのいとのもとにはくる/人もなし」と「あをやぎのはなだのいとをより/あはせてたえずもなくかう/ぐひすのこゑ」を書写している。和歌1首を3行に書写しており、平安時代の古筆の中では大ぶりの文字である。加えて、濃い墨を用いて、線の太さの変化を巧みに交えており、典麗優美な「高野切」とは趣を異にする。仮名ではあるが力強さを感じる人も多いであろう。また、放ち書きの仮名とおおむね2文字までの連綿が多く、3文字の連綿は1例のみであるが、見事な気脈の繫(つな)がりを見せている。こうした書風から、古筆の中でも、力強さ、雄渾(ゆうこん)さを追求した個性的な仮名と言えるであろう。

この「尼子切(あまこぎれ)」が貼付(ちょうふ)される国宝の手鑑(てかがみ)「藻塩草」には、古筆鑑定家である古筆家の10代了伴による手鑑目録が付属している。それによれば、平安時代末から鎌倉時代にかけて活躍した世尊寺家7代の藤原伊経(これつね)と伝えている。しかし、これは「藍紙本万葉集」(京都国立博物館ほか蔵)や「十五番歌合(うたあわせ)」(前田育徳会ほか蔵)などと同筆であり、藤原行成の孫にあたる伊房(これふさ)(1030~96年)の筆であることが明らかである。つまりは、「高野切」の成立からあまり日を隔てていない11世紀後半の書写ということになるが、一気に個性的な書への展開が確認されるのである。

筆者の伊房は、大宰(だざいの)権帥(ごんのそち)時代には密貿易をしたことが発覚し、官を辞すことになり、位も正二位から従二位に落とされた。また、勅撰集(ちょくせんしゅう)である『後拾遺和歌集』の清書を依頼された折には、自分の和歌が1首しか所収されていないことから、名誉である執筆を断るというエピソードも伝えられる個性的な人物であった。こうした豪放な性格と筆者自身の美意識を反映しての書風であるが、子細にみるとその造形は祖父の行成や「高野切」などの優美な仮名に近似している。つまり、書は線の肥痩(ひそう)や筆の運びによって、大きく印象が異なるのである。これは、書の2大要素である造形と線質の重要性を如実に示す遺例でもある。

2022年12月18日 毎日新聞・東京朝刊 掲載