仮名といえば、嫋(たお)やかで流麗で美しい筆線で、優美で雅(みやび)な趣がある、というのが大方の印象ではなかろうか。先月の「高野切本古今和歌集」がその代表で、いわゆる平仮名の完成した姿を見せている。ところが、この図版の「寸松庵色紙」を見ると、その既成概念を一変する思いを持たれる方が多いと思う。日本の書の流れを見ると、必ずしも画一的に変化するわけではない。大きな流れとしては、中国文化一辺倒の時代があり、平安時代中期に和様、つまり日本風の文化が生まれると説かれる。そのすべてがこのうねりに巻き込まれるのではなく、同時代であっても、かなり多様な書が誕生しているのだ。

平安時代 11世紀 五島美術館蔵

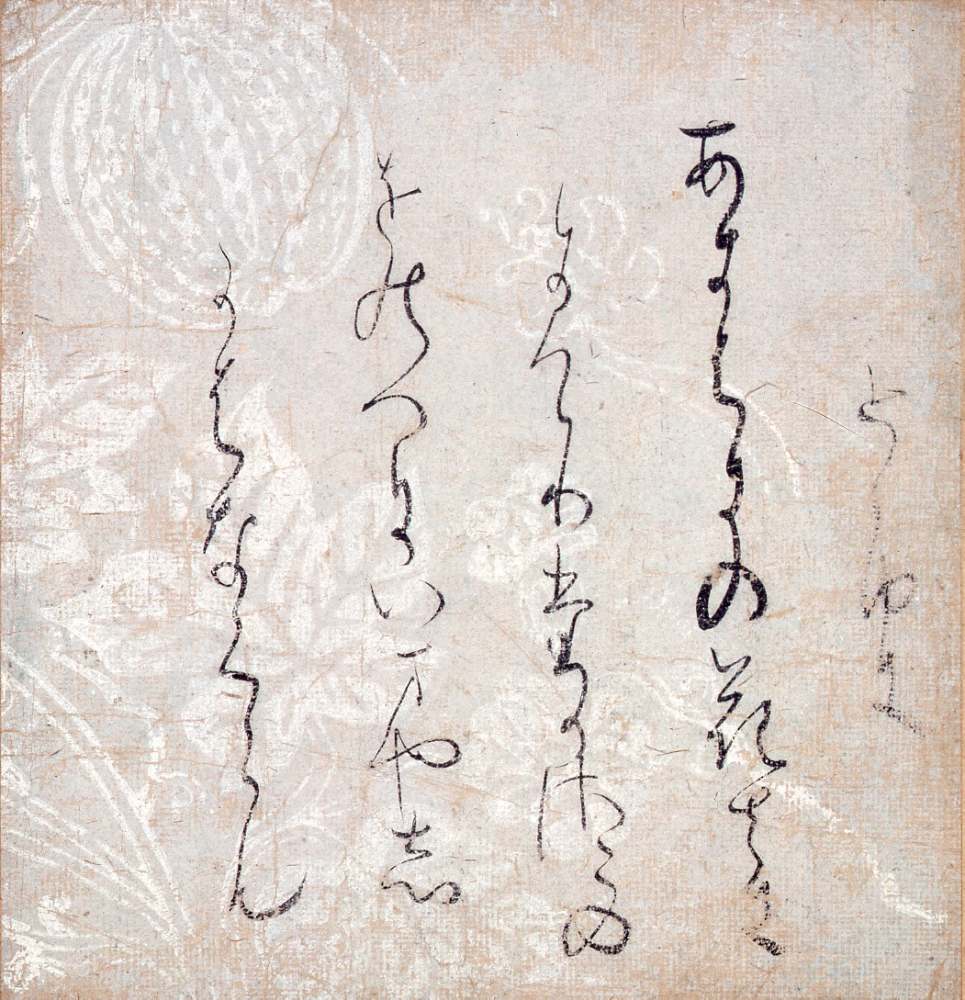

この1幅は、『古今和歌集』巻第4・秋歌上に所収される藤原敏行の歌で、歌人の「としゆき」と「あきはきの花さき/にけりたかさこの/をのへにいまやし/かはなくらん」を5行に散らし書きしたものである。

直前の和歌を認(したた)め、そのままで「としゆき」を掠(かす)れた筆で書き、その後に墨継ぎをして強靱(きょうじん)とも言える連綿で1句目を書き進めている。2句目は筆がよく利いた線で見事な連綿を見せる。3句目は仮名の字形の幅の違いを巧みに捉えて「さ」の懐に「こ」を入れ込むようにして凝縮した筆さばきを見せている。この2行は大きく左に弧を描くように書き進め、4句目は行を真っすぐにし、リズミカルな筆線を駆使し、最後の行は少し行間を広げて左傾させて見事な調和を見せる。単純な散らしであるが、各行の頭を微妙にずらした変化の妙が美しい。昭和の後半になって流行する大字仮名の作品には、この「寸松庵色紙」の影響が見られる。

淡い藍色地に瓜(うり)と草花の文様を雲母刷りにした美しい唐紙を用いている。書だけ見れば、左の余白がやや広く見えるであろう。ところが、この料紙の文様は左に重心がある。筆者は、それが生きるように散らしをやや右にずらしたものと思われる。1句目を柱にした墨付きと料紙のバランスが美しく、「寸松庵色紙」の中でも際立った存在感を示しており、私の好きな作品である。

この「寸松庵色紙」は、「継色紙」「升色紙」とともに三色紙と呼ばれ、それぞれ書写された年代は異なるが平安時代屈指の古筆として、さらに茶席の床の間を飾る名物切として尊重されてきた。色紙というが、『古今和歌集』の四季の和歌の部分から、原則として作者と和歌1首を書写した粘葉装(でっちょうそう)の冊子本であった。その伝来の途中に、作事奉行で茶人でもあった佐久間将監実勝(1570~1642年)が12枚を入手し、色紙とその歌意を描いた扇面を対にして帖(じょう)仕立てにした。彼が大徳寺の龍光院に菩提(ぼだい)所として建立した寸松庵に伝来した。その後、解体され、断簡の姿が色紙の形をしていることから、ほかの伝来の作品を含めて「寸松庵色紙」と呼ばれる。料紙は竹の繊維を漉(す)きあげた中国製の唐紙である。雲母で唐草・草花・瓜・亀甲・雲鶴などの型文様を摺(す)り出している。

2022年11月20日 毎日新聞・東京朝刊 掲載