この図版に掲げた「高野切」は『古今和歌集』の最古の写本である。その書風の違いにより第1種、第2種、第3種の3種類に分類することができることから、つまり、3人の能書による分担で執筆したものと明らかになっている。さらに、今日の研究成果で、その書風や関連資料から11世紀の半ばころの書写と考えられている。つまり、『古今和歌集』の撰者(せんじゃ)の一人である紀貫之が活躍した時代とは異なる。ところが、「高野切」の巻第5・8・20の完本で伝わる巻物とすべての断簡の筆者は貫之の筆と伝えられる。

これは茶道との関わりが大きな理由の一つである。茶道では床の間の掛幅(かけふく)がもっとも大切な道具と考えられている。その掛幅が禅宗僧侶の筆跡(墨跡)であった場合に、その筆者と同席して喫茶を楽しむという世界観を、亭主も客も共有していたのである。したがって、古筆切が最初の茶の湯の席に用いられたと考えられる「小倉色紙」も、藤原定家と同席して茶を喫するという考えに基づいて、堺の豪商の武野紹鷗(千利休の師)が最初に用いたのであろう。

茶席では、筆跡が優れていても誰であるか分からないのでは趣が半減するので、筆者が誰であるのかが求められた。ところで、「高野切」は室町時代の後奈良天皇が巻第5を『古今和歌集』の撰者の筆跡、つまり貫之筆と鑑定した。すでに述べたように、「高野切」は3人の寄合書(よりあいが)きであり、そのすべてが同筆ではないことは承知しつつも、その一具(1セット)を貫之筆とするのが慣例となっていった。また、固有名詞が冠せられる名物切はともかくとして、そうでない「古今和歌集切」など大半の古筆切が筆者不明であることから、切の特定のためにも伝称筆者が不可欠なのである。茶道文化の慣習や書の研究という学問的にも、伝世を踏まえた鑑賞にも必要となる伝称筆者なのである。

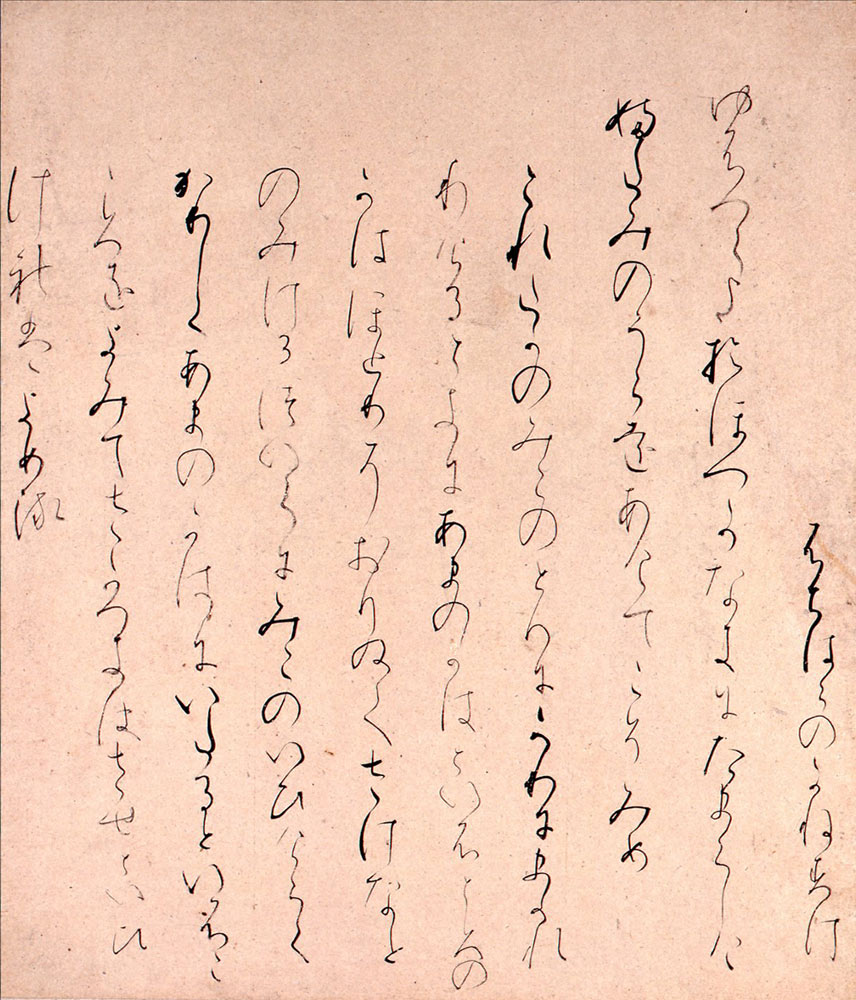

ところで、MOA美術館所蔵の手鑑(てかがみ)に所収されるこの断簡は、「高野切」の中でも優美で流麗な仮名の姿を見せている。冒頭の和歌は『古今和歌集』巻第9の1首で「ゆふづくよ」では控えめな墨量で書き始める。「おぼつかなきに」でわずかに墨を加え、改行した「ふたみのうらを」で墨継ぎをする。筆線のメリハリと同時に、墨の潤渇によって平面である紙面において見事な遠近感を見せる。文字の大小の変化、連綿や緩急自在の用筆も美しい。さらに気品の高さは古筆切のなかでも際立った存在である。

この美しい書が残されたのは、宮廷貴族による和風文化の愛好という時代の流れにものって、和歌が王朝文学の中心の一つとして注目されたことも大きな原因である。和歌だけでなく、それを表現する文字にも意識が移り、より美しく、より優雅に、そして、より流麗にという人々の欲求に応えて、多くの能書によって洗練されていった。その頂点ともいえるのが、この「高野切」第1種である。「大字和漢朗詠集切」「深窓秘抄」などの同筆遺品も知られる。

2022年10月16日 毎日新聞・東京朝刊 掲載