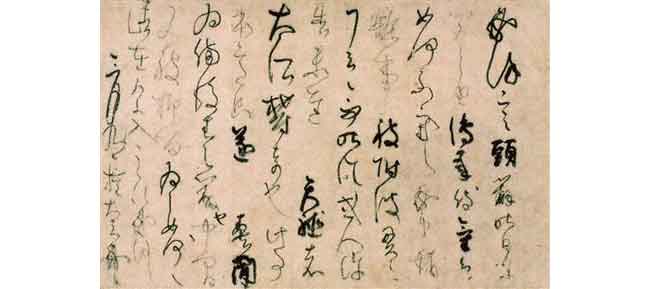

この手紙は「(草名)謹言、頭弁昨日参/閣之由、伝承侍。気色/如何、不審々々……」と巧みな草書を駆使して一気に書き上げている。「頭弁(とうのべん)」は太政官の弁官から選出されて蔵人頭(くろうどのとう)を兼務した者で、この書き出しからこの手紙は「頭弁帖」と呼ばれる。「草名」は後の花押にあたる草書体の署名のことで、三跡の一人として知られる藤原佐理(944~998年)のものである。

この手紙には「三月九日」の日付のみで年紀は無いが、末尾の署名に「権大夫(ごんのだいぶ)」とある。つまり、佐理が権大夫という役職に在任期間中の手紙と分かる。佐理が権大夫に在任したのは皇后宮権大夫と、太皇太后宮権大夫の2回のみである。さらに、1行目から2行目にある「頭弁昨日参閣之由伝承」という表記から、この手紙の執筆時に佐理は都にいたと思われる。したがって、九州一円を統括する大宰府の次官である大宰大弐として九州に赴任中に兼任していた皇后宮権大夫在任時ではなく、後者の長徳4(998)年の手紙と考えられる。同年の7月に55歳で亡くなる佐理の最晩年の筆跡ということになる。

佐理は「離洛帖」をはじめとして手紙が5通現存する。そのすべてが詫(わ)び状で、この手紙も、佐理が申請していたことが処理されておらず、その対応に苦慮している様子を伝えている。

手紙の解説が長くなってしまったが、次に図版をご覧いただきたい。心が重くなる手紙の内容であるが、冒頭の草名から「謹」へのダイナミックな筆の流れ、一転して「言」と「頭」の穏やかで優美な筆致、軽やかな「弁」から行末、そして2行目にかけての処理、そして墨継ぎによる潤渇の巧みさも見事である。文字間、行間、流れなど計算しつくしたように見える。実際は、佐理の天性の感覚を磨き、オーケストラでいうアンサンブル力を高めていった結果、臨機応変に執筆したものであろう。おそらく複数の人が目にする調度手本のような作品ではないが、それだけに人間佐理の感性が表現されており、絶妙の筆の冴(さ)えを見せている。

父敦敏が早世したので、祖父で摂政・関白を務めた藤原実頼に育てられた。順調に昇進したが、『大鏡』に「御心ばへぞ、懈怠者、少しは如泥人ともきこえつべくおはせし」とあるように、怠け者でぐうたらとも言うべき性格が禍(わざわ)いしたためか、大宰大弐の後は名門の出自にしては際立った昇進とはならなかった。一方、書においては、能書の一番の栄誉である、天皇の即位の儀式である大嘗会(だいじょうえ)の悠紀主基屛風(ゆきすきびょうぶ)の色紙形(しきしがた)の清書を奉仕するほか、『宋史』日本伝によれば、東大寺の僧奝然(ちょうねん)が入宋する際に、佐理の書を太宗皇帝の献上品としたことを伝えており、佐理が当時の宮廷書壇を代表する人物であったことが窺(うかが)える。

その場、その場に対応する自然な筆の流れ、墨継ぎの変化の妙が、この作品の見どころである。その内容も興味深いが、この流麗で美しい書が詫び状であることも忘れてしまう。変化と調和、そして自然さが書の鑑賞の最も重要な観点であろう。

2022年7月17日 毎日新聞・東京朝刊 掲載