『扶桑略記』によれば、幾度にもわたる失敗を乗り越えて布教のために日本に渡来した鑑真(688~763)が大宰府に到着し、書聖と尊重される王羲之(ぎし)(307~365)の真跡を将来した、という。また、「東大寺献物帳」には、天平勝宝8歳6月21日、聖武天皇の七七日の法会に際して、文字の輪郭だけを薄い紙に引き写して、それに墨を塗りつぶしていくという双鉤塡墨(そうこうてんぼく)の技法をもって作成された王羲之の書法20巻など天皇ゆかりの品々を東大寺に献納したことを記録している。「喪乱帖(そうらんじょう)」(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)や「妹至帖(まいしじょう)」(九州国立博物館蔵)などが、これらが散逸した断簡と考えられている。さらに、「正倉院文書」には王羲之の尺牘(せきとく)(書状)を手習いしたものもあり、奈良時代の王羲之尊重の風潮を物語っている。平安初期も同様であったが、中国一辺倒ではなく政治や文化も次第に日本に適合するように移り変わり、書も次第に和様化していく。

その和様の祖として尊重されるのが小野道風(894~966)である。彼は「能書の絶妙なり。羲之の再生」とまで評せられる名声を得ていた。当時、並ぶ人のいない能書として一世を風靡(ふうび)していた。王羲之と道風の書を比べると、その造形はよく似ている。

尊円親王の書論書『入木抄(じゅぼくしょう)』では、和様の書について筆管が右に傾くような筆法に変化していることに論及している。これによって、筆の紙に対する当たりが柔らかになり、温雅で優美な書風になるのである。この筆法の変化こそが和様の特徴の一つである。時代の変遷とともに、美に対する好みや感性も変化するのは当然といえよう。

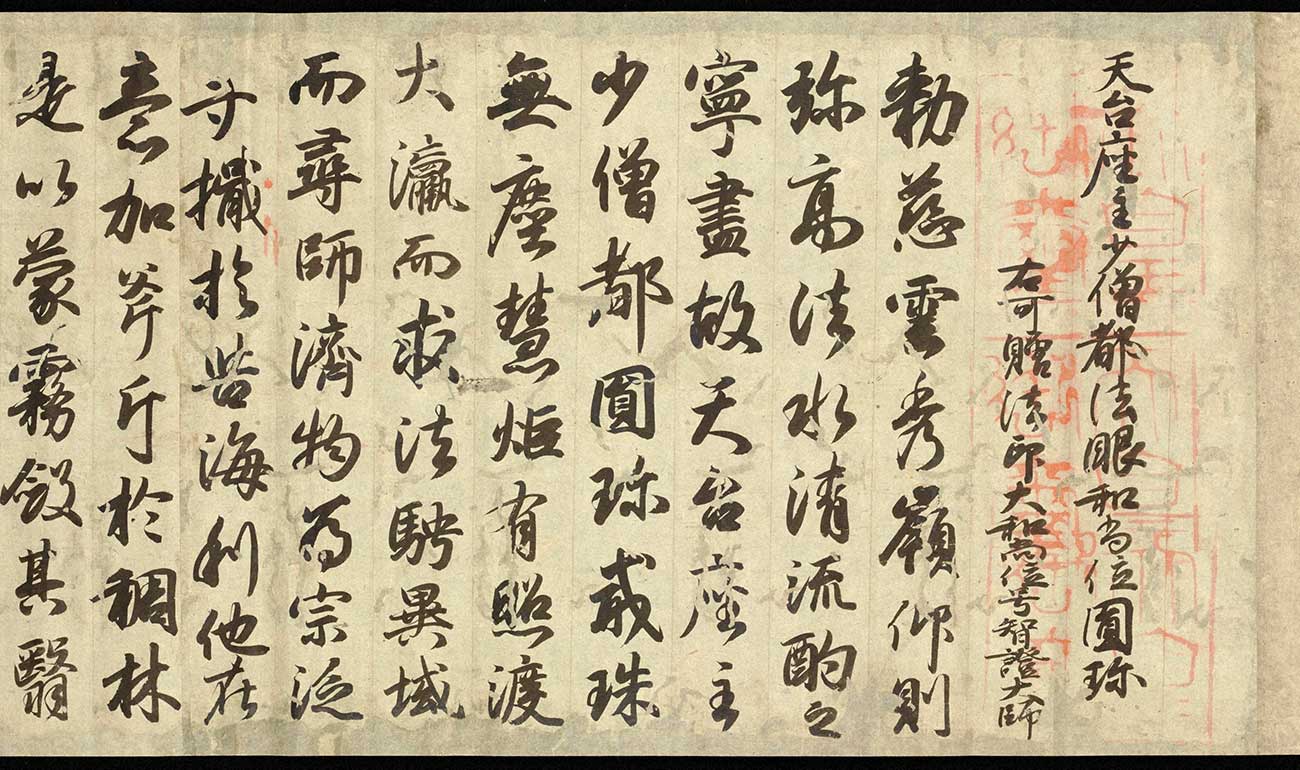

この「智証大師謚号(しごう)勅書」は、延暦寺の第五世座主である円珍に対して法印大和尚位(だいかしょうい)に昇任の上、智証大師を諡号する旨を通知した勅書である。円珍の没後37年目にあたり、当時、少内記の任にあった34歳の道風が清書の筆を執ったものである。本文の7行目の「済」でも明らかなように字形は王羲之書法を踏襲している。しかし、横画のうねるような優美な筆致、「高」「水」などに見られる美しい連綿、重心を低くして安定感のある造形など平安初期の三筆にはない柔和で自在な運筆である。和様の祖と称せられる道風の代表作である。『源氏物語』絵合で、道風の筆になる「宇津保物語絵巻」の詞書(ことばがき)が現代的で興味深いと高い評価を得ている。その後の佐理や行成に影響しないわけはなく、和様の展開に果たした役割は大きい。時代とともに書風が変遷することを如実に物語っている。

2022年6月19日 毎日新聞・東京朝刊 掲載