『和漢朗詠集』は、平安中期の公卿で、歌人・歌学者としても著名な藤原公任が撰述(せんじゅつ)したもので、娘婿となる藤原教通(道長の五男)への引き出物としたものである。この時は藤原行成の筆で冊子本として調製された、という。見られるように、料紙は名称の由来となった雲紙が用いられている。一般に雲紙といえば、雲が横に棚引くように作られるが、これは一紙ごとに右下、左上に斜めに藍色の雲形をダイナミックに配して用いており、その斬新さは平安朝の古筆でも注目される。

また、その雲の密度の濃淡もさまざまで、巧みに表情を変えている。その雲紙には微細の雲母砂子が撒(ま)かれている。身の回りにおいて鑑賞される調度手本は、宮廷貴族の贈り物として能書が揮毫(きごう)した。その題材として、この『和漢朗詠集』は『古今和歌集』に次いで多く書写されている。宮中における朗詠の流行を窺(うかが)わせる。ただ、筆跡の鑑賞や茶の湯の流行とともに、分割されることが多く、上下二巻が完全な状態で伝えられるのは稀有(けう)である。

ところで、『和漢朗詠集』の調度手本も、「粘葉本和漢朗詠集」のように、縦が二十㌢程度の小さな冊子に揮毫されるものと、この「雲紙本和漢朗詠集」では同じ調度手本であっても表現に変化を付ける必要がある。この表現の違いは、昭和の中期までの書壇における和歌の表現が「粘葉本和漢朗詠集」と同筆の「高野切本古今和歌集」(第三種)を至上のものとしていたのが、壁面芸術として額の作品が主流になった時に文字の拡大だけではない大きな書風の変貌が起き、大字仮名として転生したことを考えると容易に理解できるであろう。書の表現の多様性は、筆は勿論(もちろん)、料紙や装丁においても大きく姿を変えるのは平安時代も現代も同じである。

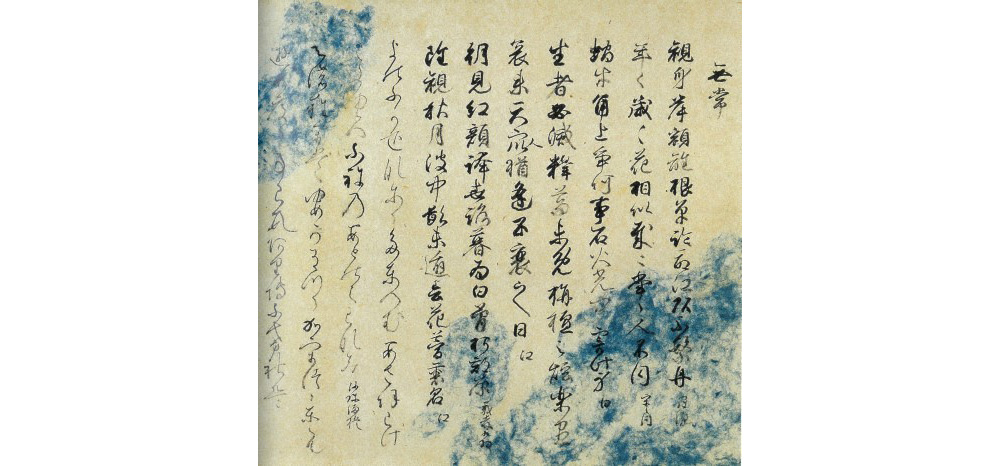

図版は、下巻の巻末近くの「無常」の部分である。藍の雲が大きな斑(まだら)状になっており、ひときわ趣がある。その荒波が砕け散るような雲紙の料紙を調和するように、漢詩の部分は巻頭の繊細で優美な書風とは雰囲気を変え、文字は通常よりも大きくダイナミックな筆致で力強さと迫力を感じさせる。行間をやや広くすることでバランスを取っている。筆をやや右に傾ける用筆を使っており、重厚味を感じさせる。懐を広くとった字形とリズミカルな筆の流れと長い連綿が特徴である。

また、漢詩文と和歌も、筆圧の強弱による巧みな変化を見せながら、全体の美しさを考慮して見事に調和させており、筆者の卓越した才能が見られる。和歌「よのなかをなにゝたとえむあさぼらけ/こぎゆくふねのあとのしらなみ/よのなかはゆめかうつゝかうつゝとも/ゆめともしらずありてなければ」も同様に墨量に変化を付けてメリハリを利かせるように書き進めている。幸運にも、この筆者は「延喜式」巻第39(国宝・東京国立博物館蔵)の紙背に手紙を残していた。「高野切本古今和歌集」(第二種)、「平等院鳳凰堂色紙形」などと同筆で、源兼行(活躍確認期1023~1074)の筆跡と明らかとなった。父・延幹も藤原行成と伍(ご)して活躍しており、父子二代続けての能書であった。

2022年4月17日 毎日新聞・東京朝刊 掲載