現在、東京・上野公園内の上野の森美術館で開催されている「モネ 連作の情景」展は、モネの「連作」のあり方を、実際の作品を並べて展示することによって見せてくれる優れた企画展である。

「連作」と言っても、必ずしもつねに関連作品を順々に描いているわけではない。もちろん、後のロンドンの橋シリーズのように、文字通り作品を連ねて制作した例もあるが、連作初期の頃は、むしろ作品に触発されてシリーズとした例が少なくない。例えば、今回の展覧会に並べて展示されている「ジヴェルニーの積みわら」(ポーラ美術館蔵)と「積みわら」(大原美術館蔵)の場合がその例である。

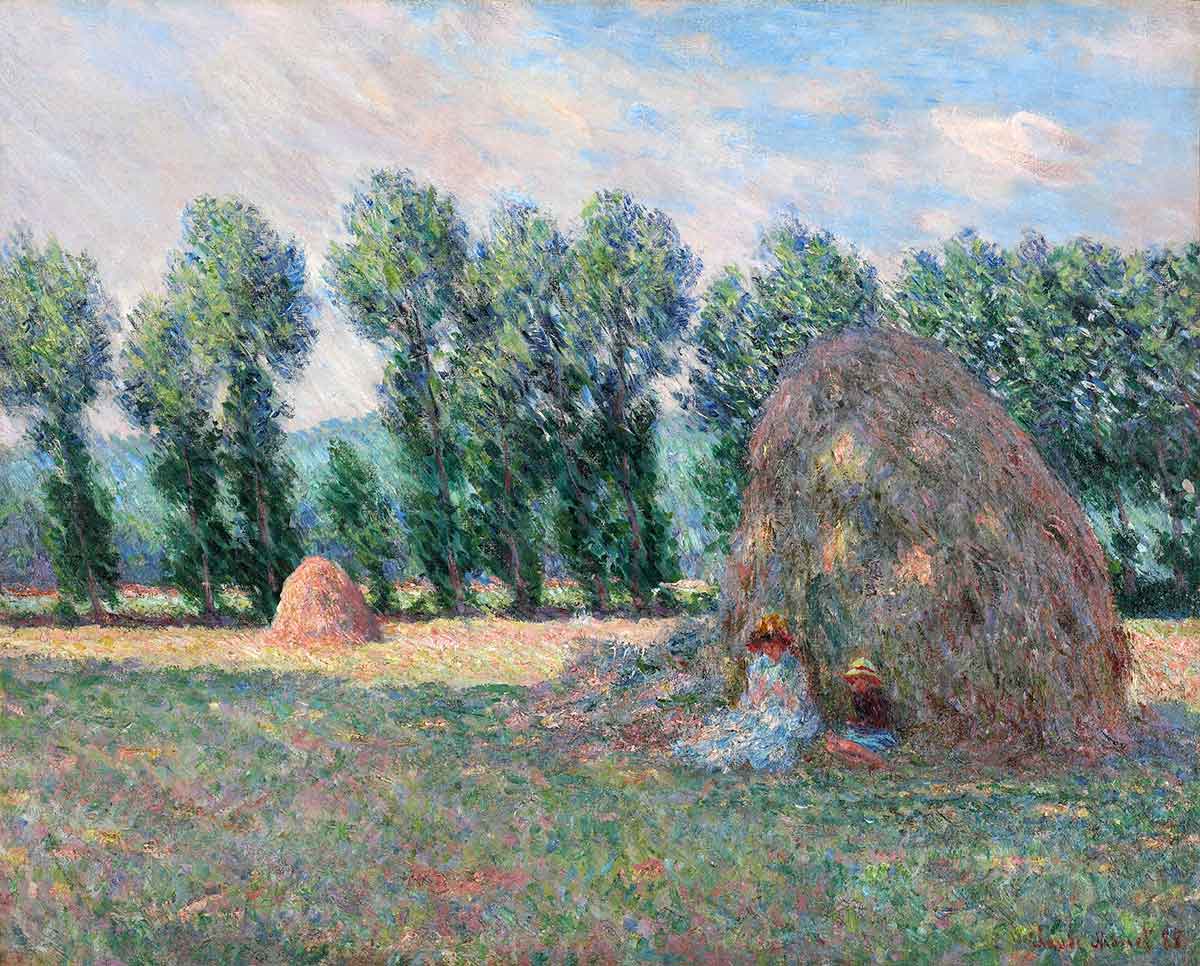

この2点の作品は、なるほど確かに積みわらを中心にモチーフとした画面構成で、白い雲のたなびく青空、風に吹かれるポプラ並木、そして手前に広がる牧草地とそのなかで特に目立つように描かれた積みわら(実は牧草)が描かれている点で共通している。しかし「連作」として描かれたわけではなく、制作年も制作意図もまったく異なる。何より大きな違いは、大原美術館所蔵作品には、積みわらにもたれる二人の人物が描かれていることである。

この二人のうち、帽子をかぶった少年は次男のミシェル(当時7歳)、その隣の女性はかつてモネのパトロンであり、破産して経済的に苦境にあってモネの家に同居していたエルネスト・オシュデの妻のアリスである。エルネストは事業再建のためパリに出て働き始め、妻を呼び寄せようとしたが、アリスはそれを断ってモネの家にとどまる。モネの妻カミーユが病身で、モネの世話ができないからである。

このような過去のもとで描かれた大原美術館所蔵の「積みわら」は、単なる風景画ではない。いや、風景画ではなく、家族を描いた人物画と言うべきであろう。とすれば、それは系譜的には、展覧会冒頭に置かれた独フランクフルト・シュテーデル美術館所蔵の「昼食」を受け継ぐものである。昼食に描かれている母親はカミーユ、子供は長男ジャンである。食卓手前の空席は、この家族画を描いたモネの場所であろう。つまり「昼食」は、室内の家族画である。それに対して、「積みわら」は戸外の家族画である。事実ここに描かれたアリスは、カミーユが世を去り(1879年)、エルネストもまた没した(91年)後、モネの2度目の妻となるのである。

生活が安定してから、モネは文字通り「連作」の制作に精力を注ぐようになる。98年、ロンドンで勉強中の次男ミシェルが病気になったため英国を訪れたのをきっかけに、しばしばロンドンに出向き、サヴォイ・ホテルに滞在して、部屋から見えるテムズ川に架かるチャリング・クロス橋とウォータールー橋を1日の天候や時間の変化に応じて繰り返し描き続けた。画面構成は橋脚や橋桁などは一定にしたまま、そこに見られる光の変化を精妙に描き続けた。まさしく「連作」そのものである。これらの作品のうち37点が1904年にパリのデュラン・リュエル画廊で公開され、「連作の情景」として大きな反響を呼んだ。同じ頃に描かれたジヴェルニーの草原や、特に睡蓮(すいれん)の池をさまざまな視点から描き出した多彩な作品群によって、光の画家モネの本領が発揮されることとなるのである(1月28日まで。次いで大阪中之島美術館に巡回)。

2024年1月11日 毎日新聞・東京夕刊 掲載