「芸術においては、言葉で説明できることなど、大して重要ではない」。アンリ・マティス(1869~1954年)は、クーチュリエ神父との対話のなかでこのように断定し、さらにこう続ける。「私が何かひとつの色を置いたとする。あとはすべてそこから生まれてくる」

マティスが画家を志すようになったのは比較的遅く、21歳の時のことである。それからほぼ半世紀の間に、絵画、彫刻、デッサン、版画、切り紙絵、挿絵本、そして晩年の南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂の光の装飾表現にいたるまで、大量の多彩艶麗、端正平明な作品を世に送り出した。

この不世出の巨匠マティスの大がかりな回顧展(8月20日まで、日時指定予約制)が、現在東京・上野公園内の東京都美術館で開催されている。パリのポンピドゥー・センター/国立近代美術館の全面的な協力を得て、資料も含め、出品作品155点の内容である。

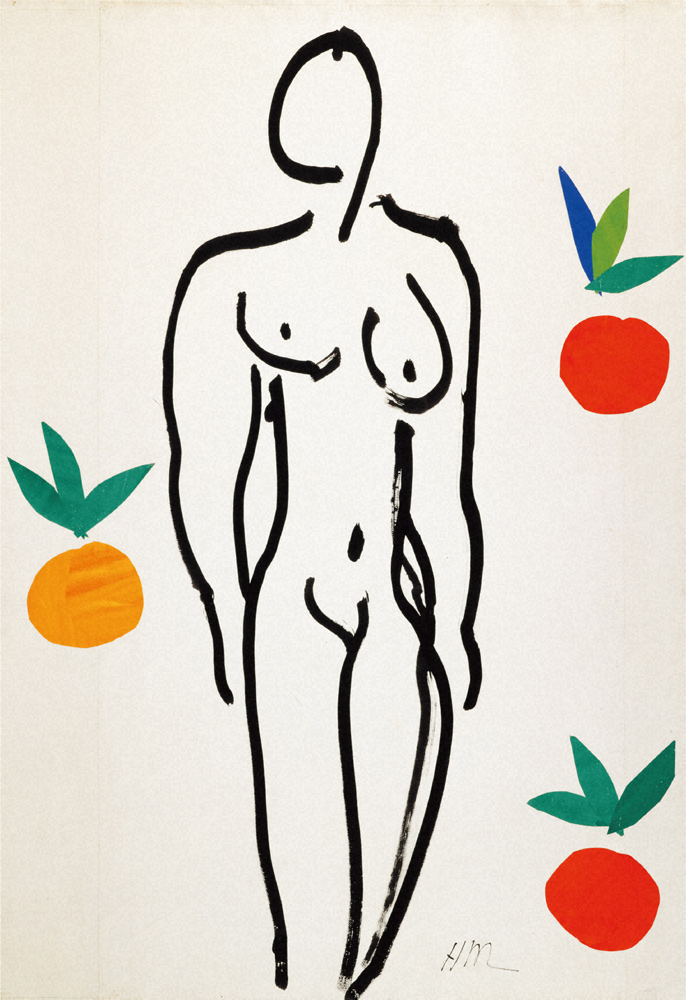

マティスは優れた色彩家であると同時に、卓越したデッサン家でもあった。木炭、絵筆、墨、クレヨンなど、さまざまの媒体で描かれたデッサンはマティスが色彩と線描との調和を生涯にわたって探求し続けたことをよく示している。線描は形態を明確に区切る。それだけに、色彩は線描に囲まれて自由な展開を妨げられているような印象を与える。マティスが後半生、線描のない色彩表現である切り紙絵を好んで、「ジャズ」連作のような傑作を生み出したのは、その成果にほかならない。

野獣派(フォービズム)の中心作家とみなされるマティスも、若い頃は、師ギュスターヴ・モローの教えに従って、ルーヴル美術館で、古画の模写に励んでいた。

1938年、ニースの元高級ホテルであったアパルトマンを購入してそこにアトリエを構えた時、マティスに会うために訪れたある画家はまず通された応接間の壁に、クールベの「セーヌ河畔の娘たち」とセザンヌのリンゴを描いた静物画がかけられているのに驚いたと述べている。マティスはこの2人の先輩画家の作品を眺めながらアトリエに入ったのである。

セザンヌは言うまでもなく、色彩と形態をどう調和させるかに生涯苦心を注いだ画家である。一方クールベは現代生活を見据える「レアリスト」をもって任じながら、表現技法においては、明暗、陰影、肉づけ、奥行きなどを多用して、さまざまな人物像を残した。マティスはいわばこの2人の先輩画家の遠戚を背負って制作に励んだのである。

アトリエで裸婦像を描く時にも、まずモデルをじっくりと眺めて自己の表現形態を作り上げ、それからモデルには背を向けてカンバスに取りかかったという。

何事もおろそかにしないマティスが、80年に近い歳月のあいだに身につけたすべての成果を注ぎ込んだ集大成が、南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂装飾である。そこでは、骨太の黒い描線の人物像と、輪郭線を配した多彩な形態を透かして入り込む光が一体となって壮麗な装飾空間を生み出している。当然その光の表現は、朝から夕暮れまでの時間の経過とともに変化する。今回の展覧会では、多くの資料写真とともに1日の移り変わりを映し出した映像表現によってその実態に迫っている。豊かな見どころに満ちた展覧会である。

2023年6月8日 毎日新聞・東京夕刊 掲載