セザンヌが「モネはひとつの眼(め)に過ぎない」と批評したことは、よく知られている。だがセザンヌは、それにすぐ続けて、「だが何と素晴らしい眼だろう」と賛辞をささげることを忘れなかった。他方モネは、自分は盲目に生まれてくればよかったと述懐したという。盲目に生まれてきて、ある日突然眼が見えるようになったとしたら、その「眼」は、記憶や先入見に惑わされることなく、多彩な色と光の豊麗な世界を映し出しただろうというのである。

実際モネは、後半生には、仏ジヴェルニーの邸宅に住みついて、睡蓮(すいれん)の池を繰り返し描き続けた。晩年に近づくと、白内障を患って視力が落ちたことも手伝って、作品はいよいよ強烈な色彩表現になり、ほとんど抽象画に近い結果をも見せるようになった。

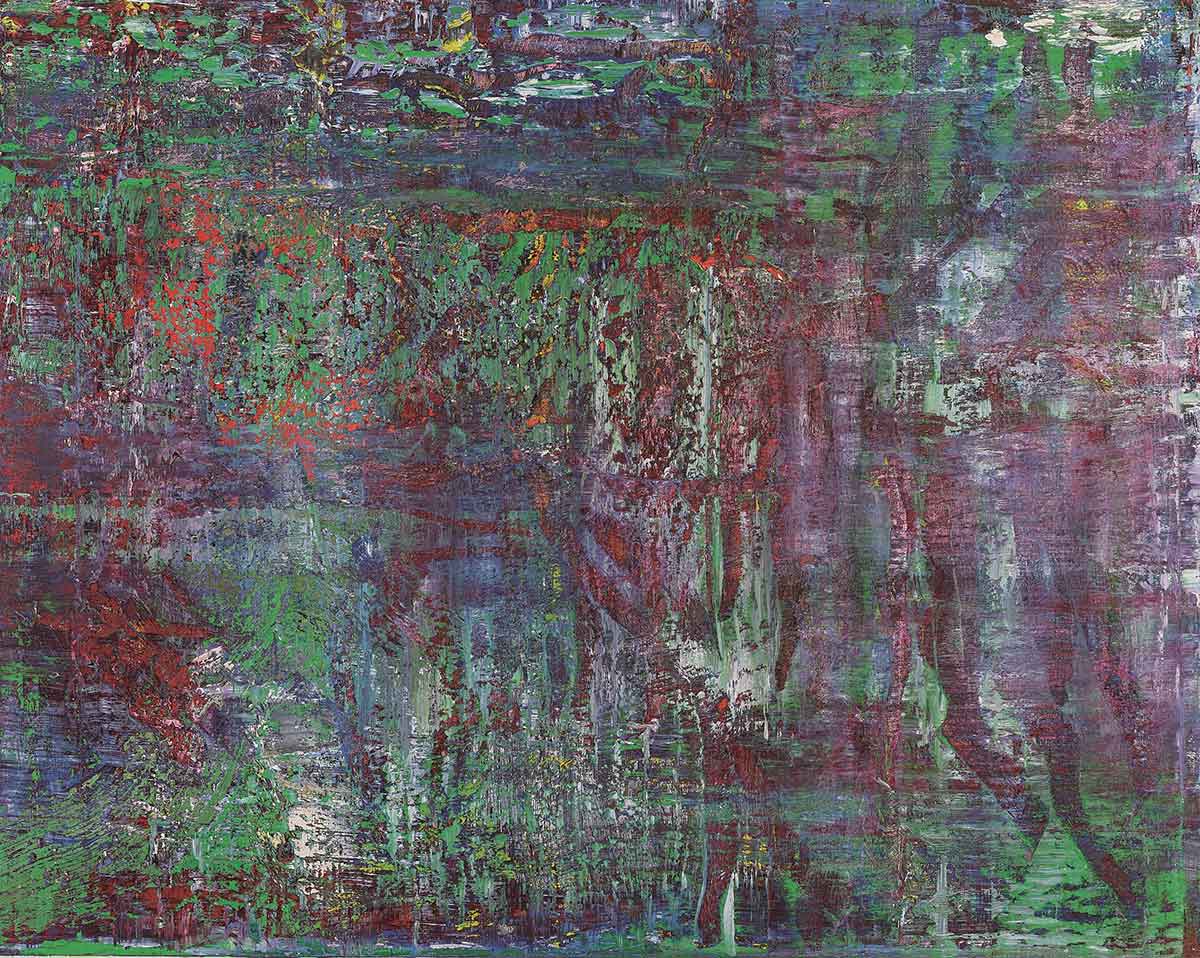

2016年から17年にかけて制作されたゲルハルト・リヒター(1932年生まれ)の「アブストラクト・ペインティング」は、文字通り「抽象」絵画だが、そのなかの1点に、モネ晩年のジヴェルニーの庭が姿を見せている。そのことは、やや湾曲した太鼓橋がはっきり描かれているのを見れば明らかと言えるであろう。

もともとリヒターの「アブストラクト・ペインティング」は、70年代に始まって、40年以上休みなく描かれ続けた。その間、「アラジン」「ストリップ」「ビルケナウ」などのシリーズが描かれるが、それらは「アブストラクト・ペインティング」とは別のものではなく、その一部であり、いわばそのサブテーマにほかならない。とすれば、シリーズとして明示されないサブテーマがあってもおかしくはない。事実、C・D・フリードリヒに代表されるドイツ・ロマン派の風景画がその一例である。モネの「ジヴェルニーの庭」も、まさに明示されないサブテーマなのである。

しかし、サブテーマであっても、「アラジン」と明示されれば、観客は画面に魔法のランプの灯火(ともしび)を見いだし、抽象絵画は観客にとっていっきょに物語世界を描き出したものとなる。「ビルケナウ」の場合、その変貌はきわめて深刻である。というのもわれわれは画面に、言いしれぬ不穏な気配を覚えさせられるからである。

現在、ゲルハルト・リヒター展が東京国立近代美術館に続き、愛知・豊田市美術館で開催中である。展覧会図録には、2014年の「ビルケナウ」の40日間にわたる制作過程が8点の記録写真によって紹介されている。その冒頭、全体構図スケッチは、「1944年夏にアウシュヴィッツ強制収容所でゾンダーコマンド(特別労務班)によって撮影された写真」から抜き出した人物群像や背景を組み合わせた画面を見せている。この具象スケッチはやがて塗りつぶされてしまうのだが、制作過程の紹介によって、作品のなかに存在し続けていることが知らされる。となると、「ビルケナウ」は単なる「抽象絵画」ではなく、作者リヒターの政治的信条を含んだ歴史の表現となるのである。

12年に制作された「8枚のガラス」は、題名通り8枚のガラスを組み合わせた立体作品だが、「ビルケナウ」が歴史(時間)表現の作品であるように、空間表現を試みた作品である。実際、東京会場では、「作品」は周囲の空間を取り込み、同質のガラスで区切られた隣の展示室まで広がっていた。「立体作品」というよりも、「空間作品」と呼ぶべきであろうか(東京国立近代美術館での展示は終了、豊田市美術館で23年1月29日まで開催中)。

2022年11月10日 毎日新聞・東京夕刊 掲載