アトリエは団地にある4畳半の自室。夫に先立たれた後、53歳で油絵を始めた塔本シスコは、2005年に91歳で亡くなるまで日常を描き続けた。自分の身に起きたことや感じたものを源泉としたその絵は、愛する草花や動物、そして家族との思い出をいきいきと映し出す。滋賀県立美術館(大津市)を会場に、「シスコ・パラダイス かかずにはいられない! 人生絵日記」と銘打たれた企画展には、生きる喜びに満ちた作品約230点が並ぶ。

シスコは1913年、熊本県に生まれた。不思議な響きの名前は、米国・サンフランシスコ行きの夢を託した養父が付けたもの。絵が大好きだった少女は、結婚後も子どもたちとスケッチに出かけ、描くことを楽しんでいたようだ。59年に夫を事故で亡くし、画家を目指していた長男の賢一さんが家を出て働き始めると、自宅に残された賢一さんの作品の油絵の具を削り落とし、その上に自ら絵を描くように。それが本格的な画業の始まりとなった。今展最初の展示室に飾られた「秋の庭」(67年)や「私が愛する生物たち」(69年)は当時の作品だ。

70年の夏、さらなる転機が訪れた。賢一さんと同居するため大阪の枚方市へ引っ越し、新しい風景が広がったのだ。中でも市内にある「山田池公園」はシスコの絵心を刺激する楽園になった。「花しょうぶの精」(85年)や「山田池の春」(92年)など色彩はより一層鮮やかになり、擬人化された花など自由な作風が開花。「ひまわりの中で インコ」(87年)では、ヒマワリが、鳥が、猫が、にぎやかに画面を埋め尽くし、見ているだけで心が躍る。

シスコは美術の専門的な教育を受けていない。絵の中心にあるのは「自分の好きなものを描きたい」という情熱であり、「純粋さがシスコ作品の一つの強み」と同館の三宅敦大学芸員。それだけではなく、「見たままをどう描くかというスケッチを通して世界を事細かに観察し、独学ながらも技術があった」と語る。あくまで生活者として身近なものに目を向け、日々描くことでデッサン力は自然と磨かれたのではないか。絵筆を執って間もない頃から団体展でもたびたび入選し、89年には京都のギャラリーで初の個展を開いた。

異なる時代や空間を同じ画面に取り入れるのも特徴の一つ。初期作「長尾の田植風景」(71年)では、越してきたばかりの枚方の風景と熊本時代の田植えの思い出を重ねた。幼い頃の自らと姉妹、そして2人の孫が時空を超えて共演する絵もある。イメージの楽園を自在に飛び回るシスコの表現は型にはまることがなく、時には作品の向きも問わなかった。「野外彫刻展を見に行く」(95年)の絵の裏には「どっちを上にしてもよかです」と記されている。

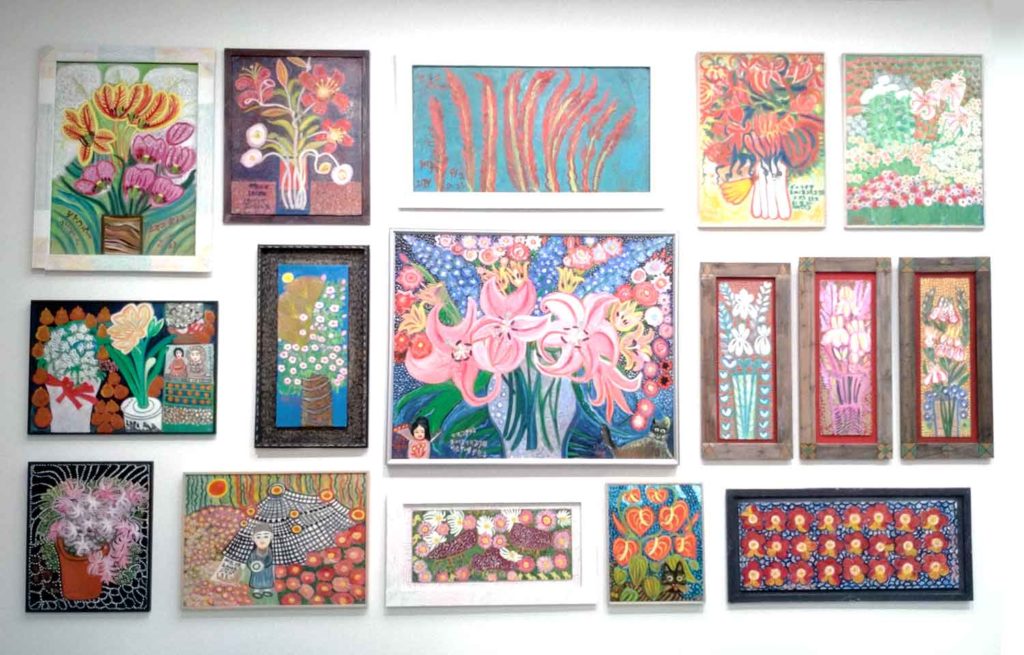

80代になってなお創作意欲は衰えず、足が弱ってからも身の回りの出来事を絵日記のように描いた。孫たちから贈られた花束と花瓶がモチーフの大作「90才のプレゼント」(03年)をはじめ、最後の展示室では晩年の作品が壁一面に並び、そのパワーに体ごと包み込まれる。もはや「見る」というより「感じる」に近い。

ありえない構図に、ありえない風景。それでも「わたしにはこがん見えるったい」とシスコは生前、語ったそうだ。約40年に及ぶ創作人生は愛するものを愛するままに描いた日々だったのだろう。家族の手で大切に守られたその作品群は、生命賛歌そのもののような明るいエネルギーを放っている。9月4日まで。月曜休館。滋賀県立美術館(077・543・2111)。

2022年8月3日 毎日新聞・大阪夕刊 掲載