日本画や油彩、装丁など多彩な活動に全貌がつかみにくかった画家・津田青楓(せいふう)(1880~1978年)だが、近年、東京・練馬区立美術館をはじめ、作家像に迫る展覧会が相次いでいる。同・渋谷区立松濤美術館で開催中の本展は、初期の青楓を形作った図案の仕事に焦点をあて、工芸の変革期だった時代も伝える。

青楓は京都市生まれ。16歳のころ、思い立って描いた図案が高値で売れ、図案の道に本格的に進むことになる。多くの図案集を刊行したが、下絵としてではなく、芸術家の立場から優れた図案について思考した。

03年の図案集『うづら衣』では写生を基にし、独自の図案を生みだそうと試みた。例えば、バショウの葉をクローズアップで描いた1枚は、観察して得た葉の特性を見事にデザイン化している。浅井忠らにより、京都で本格的に図案教育がされ始めた時代だった。

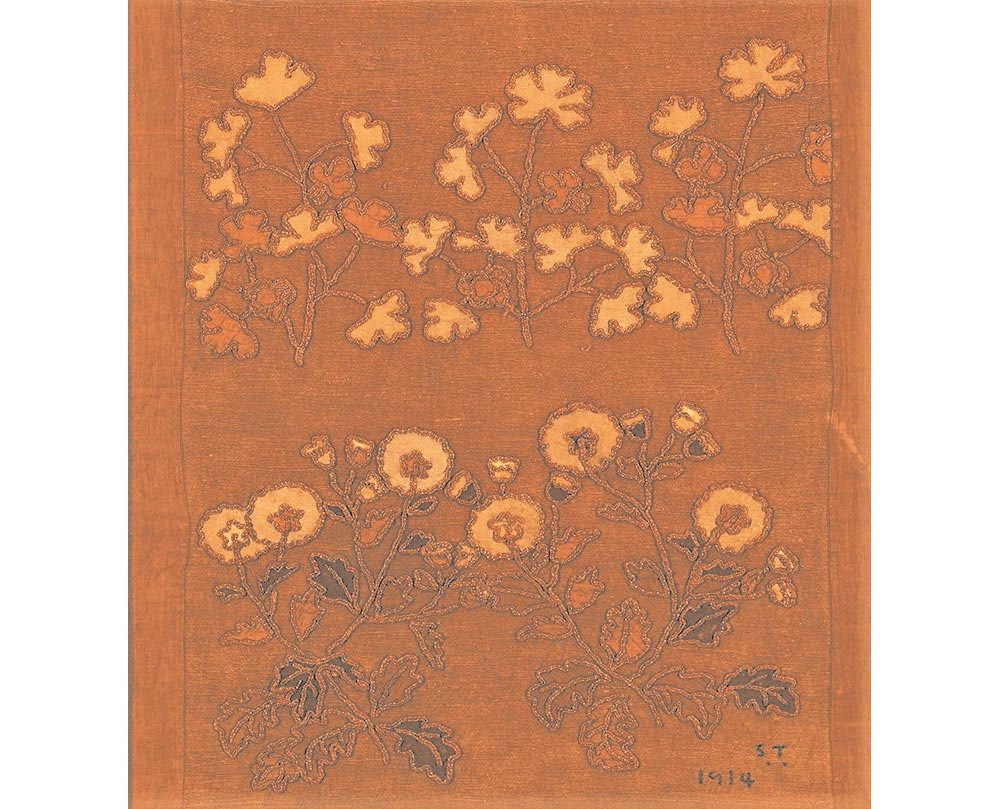

パリ留学から帰国した10年以降の仕事が興味深い。なかでも大正前期に取り組んだ刺繡(ししゅう)に、当時の姿勢が端的に表れている。麻布に同系色の太い糸でおおらかに草花を縫い取った壁掛けが目を引くが、交流があった工芸家の富本憲吉も同様のスタイルで制作した。「偶然が介入する」からと、マッチ棒を用いて絵を描くのを好み、刺繡について富本が「マヅク ヤルコト」と助言していた点を考えると、彼らが表現しようとしたものが想像できる。

青楓は留学中にエジプトやギリシャの古美術に夢中になり、ウィリアム・モリスの思想や美術評論家の岩村透らから刺激を受けて、自らの手で生活を彩ることに熱を注いだ。工芸家の藤井達吉や洋画家の南薫造も刺繡に取り組んだという。

官展の工芸部門創設運動も行うなど、仲間と共に「美術」の外に目を向け、その概念を拡張しようと奔走した青楓。女性の手仕事とされた刺繡に目を向けたのには、こうした理由もあるのだろう。20年代の民芸運動前史ともいえる動きを垣間見ることができる。8月14日まで。

2022年7月27日 毎日新聞・東京夕刊 掲載