今年に入り、美術館活動に焦点をあてた展覧会が続く。例えば、埼玉県立近代美術館の開館40周年記念展「扉は開いているか」(5月15日まで)は、コレクションと展覧会の関係を照らした。建築から見つめる(東京・渋谷区立松濤美術館「白井晟一入門 第2部」)、歴史ある講座などから見つめる(同・アーティゾン美術館「はじまりから、いま。」)など狙いは多様だが、鑑賞者と共に活動を振り返ることに意味がある。

そんななか展示室の機能を主役に据えたのが、静岡県立美術館の「大展示室展」。同館は壁の塗り直しや、照明のLED化など大規模修繕を終えたばかり。修繕後の慣らし期間を利用し、展示室そのものに目を向けさせる試みだ。

会場に入ると、天井のメッシュが陰影を作り、日ごろ脇役の壁が美しく浮かぶ。壁を動かすことで「展示室」が作られ、照明で作品の見え方が変わることを現物で示していく。関係者にとっては当たり前のことでも、鑑賞者は普段壁を凝視したり、天井を見上げたり、光源を確認したりしないから新鮮だ。監視スタッフの「つぶやき」も紹介されるが、確かに鑑賞者と最前線で触れあうスタッフの活動も美術館の営みの一つだ。

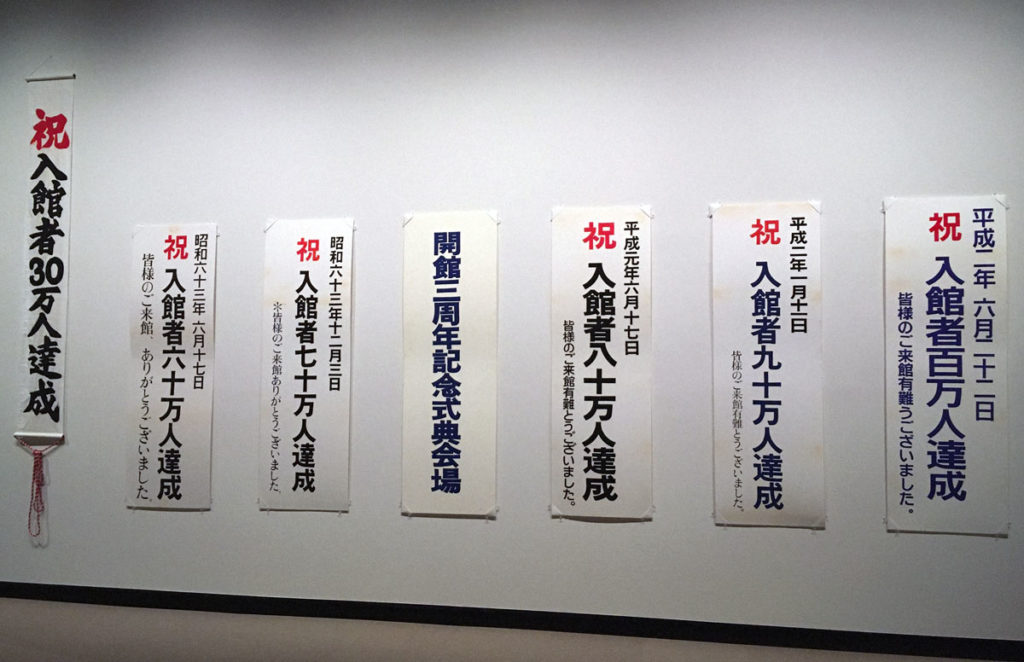

最後の展示は、美術館の設計図や新聞広告、CMのコンテなど1986年の開館前後を伝える資料。構想時の広報誌では、浮世絵や日本画など日本人作家の作品ばかり掲載。開館のころには「東西の風景画」が収集されるようになり、94年にはロダン館が誕生。わずか40年弱のなかで、姿を変えてきたことが分かる。

感染症の拡大では不変と思われた美術館での鑑賞さえ、不確実になった。未来がどうなるか分からないからこそ、こうして考え続ける先に、美術館のあるべき姿も浮かんでくるのだろう。5月15日まで。

2022年4月20日 毎日新聞・東京夕刊 掲載