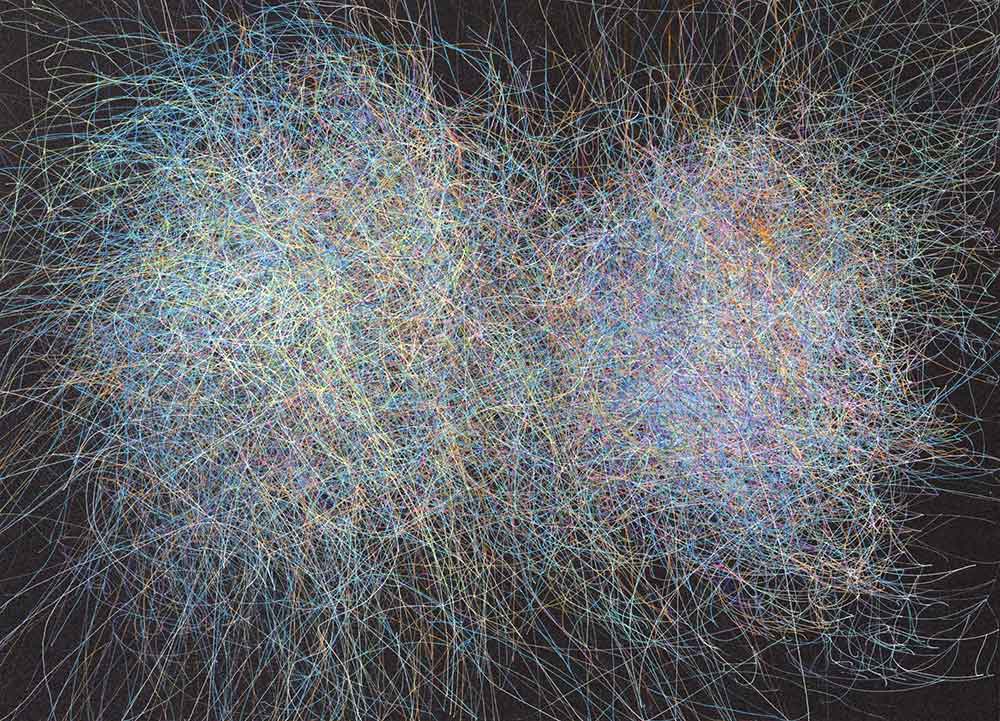

Yuichiro Ukai / Atelier Yamanami Courtesy Yukiko Koide Presents

根源的な問いに満ちた展覧会だ。人はなぜこれほど「つくる」ことに没頭するのか。そうして生みだされたものの何に私たちは感動するのか。果たして美術とは何か、美術館とはどのような場であろうか、と。

滋賀県立美術館(大津市)で開かれている「人間の才能 生みだすことと生きること」展は、館が2016年から収集対象としてきた「アール・ブリュット」(生の芸術)と名指される作品をはじめ、17人による表現を紹介するものだ。1945年ごろに伝統や権威主義への反発から生まれたアール・ブリュットという言葉は、国内では一般に「正規の美術教育を受けていない作り手が衝動のまま独自に表現したもの」などと説明されるが、そこからこぼれ落ちる例外も多く、「明確な定義が成立しない」と同館ディレクター(館長)の保坂健二朗さんは指摘する。

といっても今展を担当した保坂さんの狙いは、いまだ揺れ続けるアール・ブリュットの輪郭を描き直すことではない。「作品を通して何をみせたいか、その原点に立ち返った時、ベタな言葉ですが、『つくる』という人間の才能、その底知れぬ創造力をみてほしいと思いました」と語る。

「起承転結」の4章構成。アール・ブリュットという概念の難しさを歴史的な経緯とともに振り返る「起」に続き、「承」の展示はアール・ブリュットの文脈で広く国内外で紹介されてきた作品が中心になる。13年の伊ベネチア・ビエンナーレに出品された、澤田真一による細かい突起物と線刻に覆われた陶芸。海外で高い人気を誇る鵜飼結一朗による、恐竜や骸骨、アニメキャラクターなどが交じり合って練り歩く絵。百鬼夜行を思わせる全長14㍍もの大作は見飽きることが無い。

岡崎莉望(まりの)のドローイングは精緻ながら迫力がある。極細のカラーペンで紡がれた線は絡まり合う糸のように画面を走る。リズミカルにはさみを使い、紙片に無数の糸のような切り込みを入れる藤岡祐機の切り紙は、一編の詩のような美しさを奏でる。一方、デジタルネーティブ世代らしい作品が、上土橋勇樹によるグラフィックだ。さまざまなフォントを駆使した独自の単語でDVDのジャケットをデザインしたり、架空の映画のエンディングロールを製作したり。まさに「底知れぬ創造力」にワクワクさせられる。

「転」の章では、アール・ブリュットの相対化を試みる。例えばポーランドの美術家、アルトゥル・ジミェフスキによる、目の見えない6人が作家の要望や指示を受けながら描く姿を捉えた映像は、「他者との関わり」そのものやイメージとは何かをあぶりだす。あるいは描くための基礎的なレッスンを受けた小笹逸男ら「みずのき絵画教室」(京都府亀岡市)のメンバーによる一連の絵画。既存の美術史の枠に収まらず、かといって「アール・ブリュット」の定義にも当てはまらない表現は、「だからといって作品の良さが失われるわけではない」と保坂さん。時に不自由な、美術史をめぐる言葉をいったん脇に置き、心を揺さぶる何かに思いをはせることを今展は促す。「転」にはさらに美術家、中原浩大の幼少期から高校に至る作品資料群も並ぶ。それらは圧倒的な物量で「人間の創造力の豊かさ」を雄弁に語る。

展覧会名に「美術」という言葉がないのは、「それが美術かどうかを問う」ための展覧会ではないという姿勢を示す。「僕としては、(展示されている)ものを通した向こう側をみてほしい。単純に言うと、美術とよばれる以前のものに触れてほしい」。円環状の会場を一巡すると、再び入り口の前に出る。最後の章「結」に設置されるのは、感想や意見を自由に書き込める壁だ。ミラー仕立てのその壁を前に、冒頭の問いは再び「私」の元へ返ってくる。27日まで。月曜休館(21日は開館し、翌日休館)。滋賀県立美術館(077・543・2111)。

2022年3月9日 毎日新聞・大阪夕刊 掲載