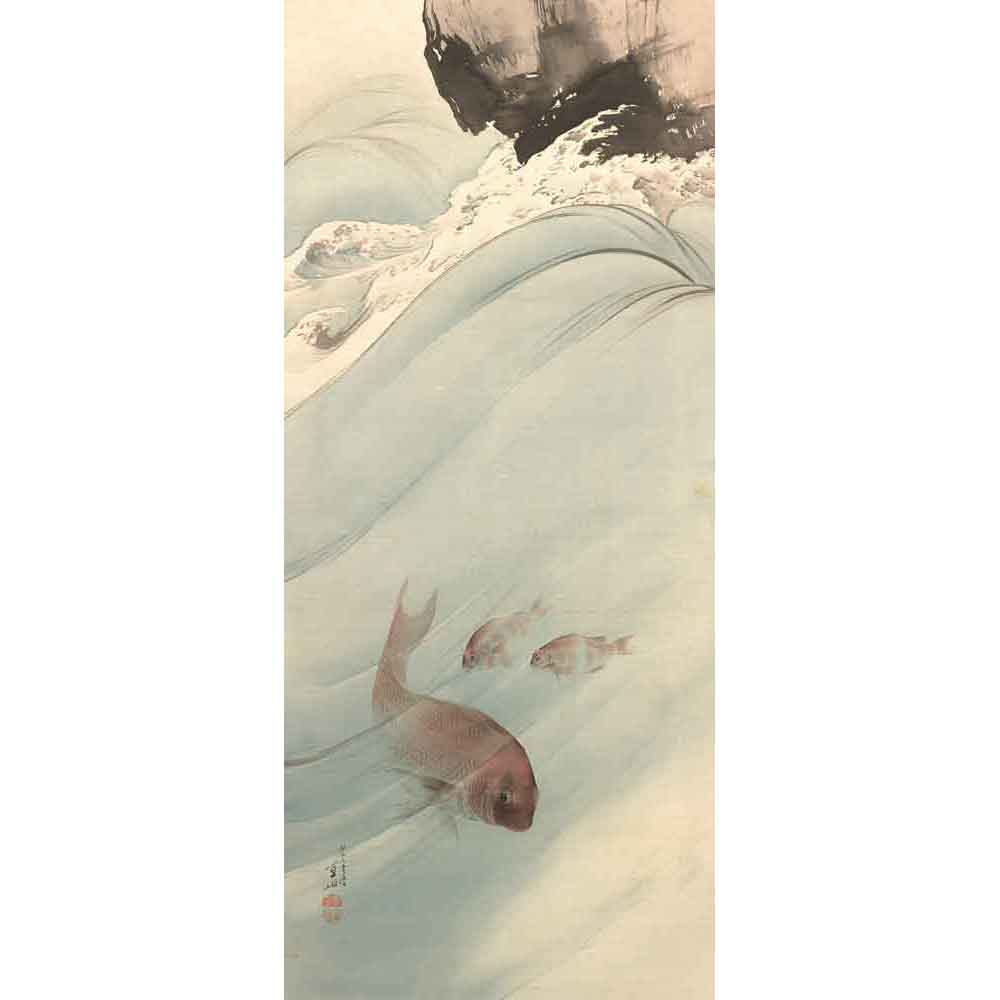

海中を悠々と泳ぐのは、3匹の鯛(たい)。精密な筆致で肉感までもが伝わってくる手前の1匹に対し、奥の2匹はあえてあっさり描いたのだろう。作者は「海魚を以(もっ)て尤(もっと)も得意となす」と評された大阪の画家、深田直城。日本画には鯉(こい)がなじみ深いが、近海で取れて美味、そして「めでたい」の語呂合わせから縁起も良い鯛を、大阪人はとりわけ好んだ。

直城は、明治から昭和にかけ人気を博した実力派の画家。しかしその名は歴史に埋もれてきた。直城だけではない。近代大阪の日本画家のほとんどに「知られざる」が付く。パトロンが経済的に支えていたため展覧会出品が少なかった、官立の画学校がなく画壇も形成されなかった――。複数の要因から、東京や京都の日本画家に比べ、後世の研究・顕彰が立ち遅れた。本展が近代大阪の日本画を特集する初の大規模展ということからも、その歴史がわかる。

直城をはじめ京都・四条派の流れをくむ画家たちを、本展では1章を割いて紹介し、展覧会として初めて「船場派」と呼んだ。商家が軒を連ね、江戸時代から続く町人文化の中心地でもあった船場。そこで求められたのは、展覧会で目を引くような大作ではなく、さりげなく床の間を飾る、しゃれていて品の良い作品だった。大阪中之島美術館の林野雅人主任学芸員は「注文に応えて求められた絵を描いた船場派の作品は、大阪の人々の暮らしに寄り添った、最も大阪らしい絵画だといえる」と指摘する。

「コテコテ」「どぎつい」。そんなイメージで語られる現代の大阪とはひと味もふた味も違う、豊かな時代を映す作品でもある。

PROFILE:

ふかだ・ちょくじょう(1861~1944年)

大津市膳所生まれ。京都で四条派の写生技法や洋画を学ぶ。京都府画学校(現京都市立芸術大)で教えた後、20代半ばで大阪に移住。船場派の重鎮として多くの門人を育てた。

INFORMATION

開館1周年記念特別展 大阪の日本画

4月2日まで、大阪市北区の大阪中之島美術館(大阪市総合コールセンター06・4301・7285)。月曜(20日は除く)休館。東京ステーションギャラリーへ巡回(4月15日~6月11日)。

2023年3月13日 毎日新聞・東京夕刊 掲載