美術館の根幹をなすものでありながら、普段はあまり注目されない各館の収蔵品に改めて光を当てる試みが、近年、広がりを見せている。兵庫県の芦屋市立美術博物館で開催中の「時代の解凍」展も、その一つ。コレクションの新たな魅力を提示すべく、4人の現代美術家が1年以上をかけ、収蔵作家と向き合った。

参加したのは、関西を拠点に国内外で活動する藤本由紀夫さん、高橋耕平さん、野原万里絵さん、黒田大スケさんの4人。約1500点の収蔵品の中からそれぞれ注目する作家・作品を選び、新たな解釈を絵画や映像、インスタレーションで表現した。

サウンドアートなどで知られる藤本さんが選んだのは、芦屋で結成された「具体美術協会」のメンバーだった山崎つる子(1925~2019年)。対象をカラフルな抽象画「作品」(64年)1点のみに絞り、山崎が「本当にやりたかったこと」を推察した。映像作品などを手がける高橋さんは、津高和一(1911~95年)の抽象画を選び、作品だけでなく、その制作姿勢をも取り込んだインスタレーションを展開した。

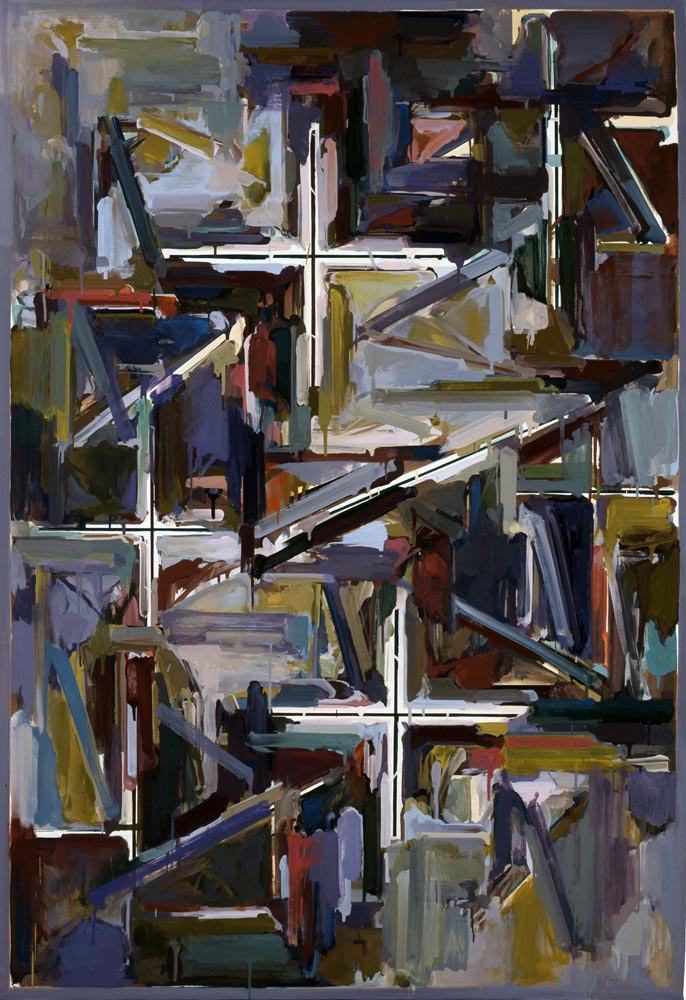

画家の野原さんは、厳格なストライプの抽象画で知られる山田正亮(29~2010年)を選んだ。同館が所蔵するのは初期の静物画1点と、ストライプとクロスが描かれた抽象画2点。野原さんは3点を模写したり、使われた色の再現を試みたりしながら、山田の自由な色彩の秘密に迫った。

作品だけでなく、山田が書き残した制作ノートも読み込んだ野原さん。絵画と文章を行ったり来たりする中で、破った辞書の文字の上に色鉛筆で線を引いた作品が目に留まったという。

「絵と文章の違いは接点があるかどうかだと気付きました。絵の色は常に隣と接点があるけど、文章では文字と文字の間に空白がある。山田さんはストライプの隙間(すきま)やクロスの周りに白や空白を置くことで、何パターンもの色彩を使うことができたとわかったんです」。展示室では山田の作品の周りに野原さんの作品やドローイングが並び、探究の足取りを追うような鑑賞が楽しめる。

■ ■

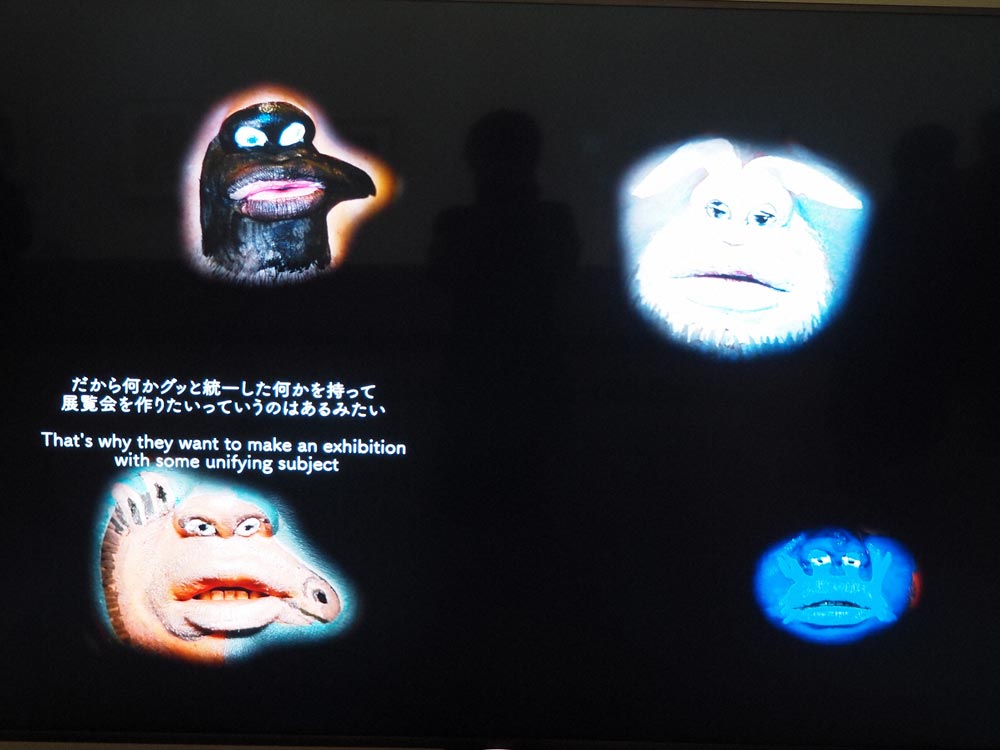

気になったアーティストについて調べ、その内容をもとに自身が即興で演じるというユニークな映像作品を制作する黒田さんは、本展でも収蔵作家4人についての映像を作った。うち2人は戦前から戦後にかけ活躍した彫刻家、柳原義達(1910~2004年)と堀内正和(1911~2001年)。2人を「対照的な存在」として取り上げた黒田さんが特に焦点を当てるのは、第二次世界大戦中の活動だ。彫刻家も戦争協力を求められた時代。体が弱かったこともあって創作から離れていた堀内に対し、柳原は「軍需生産美術推進隊」の一員として各地で炭鉱労働者を顕彰する像を制作するなどした。

黒田さんは彫刻が専門だが、彫刻家と戦争の関係について知って以降、いわゆる彫刻作品は作っていない。「画家と違って彫刻家の戦争協力については知られておらず、調査も進んでいない。でも、個別の彫刻家が戦争にどう向き合ったかということは、彫刻史や彫刻表現にとって結構重要なことだと思う」。自身で調査を進め映像作品を作りながら、「もし戦争になったら、自分は協力せずにいられるのか」と自問自答を続けているという。映像の中の柳原や堀内は、淡々と当時を回顧する。傍らには、戦後の2人の作品。暗い展示室で、「もし戦争になったら」の問いが胸をよぎる。

■ ■

華やかな企画展の陰に隠れがちなコレクション展。学芸員の大槻晃実さんは「いつでも私たちを出迎えてくれるコレクションだけに、『いつ見ても同じ』と思われがちなんです」と話す。同館では、2020年に全収蔵作家126人の作品を並べる「大コレクション展」を開催。「コレクションの可能性は、もっともっとある」と感じた大槻さんが今回こだわったのは、作家が自ら作家を選ぶ、という点だ。「作り手だからこそ気になるポイントを通じて新しい解釈や新たな作家像が立ち上がり、それが新しい鑑賞体験につながると思います」

一つの作品と徹底的に向き合うことで、作家の内面に迫った藤本さんは「作品があれば伝わるなんてことはない。鑑賞者も勉強してください。それはつらいことじゃなく、面白いことなんです」と語る。

「art resonance vol.01 時代の解凍」展は2月4日まで。

2024年1月15日 毎日新聞・東京夕刊 掲載