日常から自然の摂理まで自身を取り巻く事象に目を凝らし、作品化してきた久門剛史さん(1981年生まれ)の個展「Polite Existence(丁寧に生きる)」が、アラブ首長国連邦(UAE)・ドバイ初の現代美術施設ジャミール・アーツ・センターで開かれている。日本とUAEの外交関係樹立50周年を記念した事業(共催・国際交流基金)の一環。久門さんの展示は文化的背景の異なる国で、どう受け止められたのか。

5月3日、30度を超える日差しが照りつけるなか、運河沿いにあるジャミール・アーツ・センターを訪れた。開放的なエントランスを通って施設に入ると、複数のギャラリースペースがある。

センターは日本と縁が深い。レクサスなどトヨタ車を販売するジャミール一族がアート・ジャミール財団を創設。この財団によって2018年にオープンしたのが、センターだ。建物も、東京とドバイを拠点とするデザイン事務所waiwaiが設計している。

展覧会も両国が連携して開催に至った。キュレーションは、インディペンデントキュレーターのアンナ・ベルニス・デロス・レイエスさんと、水戸芸術館現代美術センター学芸員の井関悠さんが務める。デロス・レイエスさんは22年夏に来日し、井関さんと共に現代美術作家をリサーチして、久門さんに決めたという。

■ ■

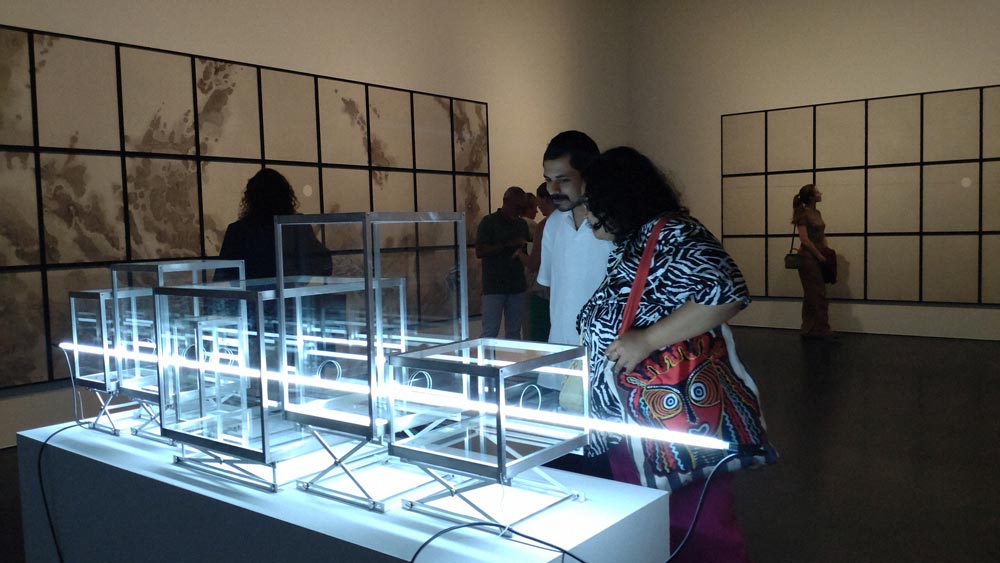

同日夜、地元の人や関係者が参加するプレビューがあった。シルクスクリーンの新作に加え、旧作を再構成し、約500平方㍍のフロア全体をひと続きの作品のように見せている。

展示室に進むと、先ほどまでのざわめきが静けさに変わる。高い壁に取り付けられたアルミ製のトレーから、ふいに白い紙が吐き出され、揺れながら舞い落ちた。

愛知・豊田市美術館での個展でも展示された作品だが、久門さんは昨年10月にUAEの構成国、シャルジャの砂漠でキャンプをして過ごした夜を重ねた。吹き荒れたかと思えば、静まりかえる風。砂漠の音にひかれ、録音して用いた。「対照的な風景にもかかわらず、灼熱(しゃくねつ)の砂漠と、以前訪れたアイスランドの氷河が重なって見えました」。圧倒される美しさ、枯渇するまで開発される地球資源、気候変動、そして自然と人間の関係は、近年考え続けてきたことだ。

小さな庭が見える通路を歩くと、阪急電鉄桂駅の踏切警報音が鳴り始める。空間は、ガラス窓に貼った色つきフィルムを通してオレンジ色に染まっている。「砂漠の太陽は日本よりずっとオレンジ色に見えました」。シャルジャでの体験を反映したもう一つの作品がこの「Pause」(一時停止)だ。デロス・レイエスさんによると、車社会であるドバイには踏切警報音はない。しかし、「太陽が沈んだり昇ったりするのを見ると、時間の中で立ち止まっているような感覚が生まれる。作家にとっての踏切の音と同様です」と話す。

久門さんの作品は、禁欲的で精緻な印象を与える。昼すぎに展示を見たときは、自然光によってその繊細さが細やかに浮かんだが、夜には濃密な静けさをまとっていた。「(この建物は)窓の方向を意図的に操作することで、光の入り方を工夫している。建築家の意図を尊重し、かつ、晴れの日が多いドバイの太陽の光を使いたかった」と久門さんは言う。

■ ■

アート・ジャミール財団ディレクターのアントニア・カーバーさんは作品をどう見るのか。「Pause」を例に挙げ、「砂漠での一瞬が、日常生活へ、そして日本を揺るがせた大震災へとズームアウトしていく。小さなことから巨大なものまでを同時に考えさせ、UAEの展示室にいながら別の世界にいざなう」と話す。

働きづめだった東京の会社員時代の体験を基にした作品もあるが、カーバーさんは「まさにドバイにふさわしい」と評する。経済的に急成長を遂げる国にあって、「人々は長時間働き、これが私の人生なのかと自問している。非常に強く共感するだろうし、彼のテーマが普遍的であることの証左です」と指摘する。

今回は、さらなる飛躍の機会にと中堅の作家を選んだ。「ドバイは200カ国以上の国籍の人が住む土地であり、観光客も非常に多い。世界中の観客に久門さんの作品を紹介できることを誇りに思っています」と付け加えた。9月24日まで。

2023年6月5日 毎日新聞・東京夕刊 掲載