移動が制限された新型コロナウイルス禍は、美術館にコレクション活用やローカルに根ざした活動の見直しを促した。神奈川県の茅ケ崎市美術館で開かれている「渉(わた)るあいだに佇(たたず)む 美術館があるということ」は、美術館によって地域を知り、その場ならではの体験から地域に美術館があることを見つめ直す展覧会だ。

JR茅ケ崎駅から歩いて約8分。新緑がそよぐ小道をのぼっていくと、同館の、ゆるく弧を描く大屋根が見えてくる。一帯は松を中心とした緑地で、日本庭園や茶室もある。開館25年を迎えた同館は、延べ床面積約1500平方㍍と、美術館としては小規模だが、市にゆかりの深い作家や作品による展覧会を多く企画し、都心から距離を置くこのまちならではの美術館像を追究してきた。

コロナ禍には、多くの美術館と同様、臨時休館を余儀なくされた。2018年度には、同館周辺を別荘地として所有した実業家、原安三郎のコレクションから「小原古邨展」を開き、過去最多の入館者数約6万8000人を記録したが、翌年度からは約3万人と横ばいが続く。

今回の展覧会を企画した藤川悠学芸員は「揺れ動く時代にあっても美術館は一人、たたずみ、思考を巡らせることができる空間。コロナ禍で人々を迎え入れることができなかった時期をへて、身近に美術館があることについて来館者と考えたい」と語る。

■ ■

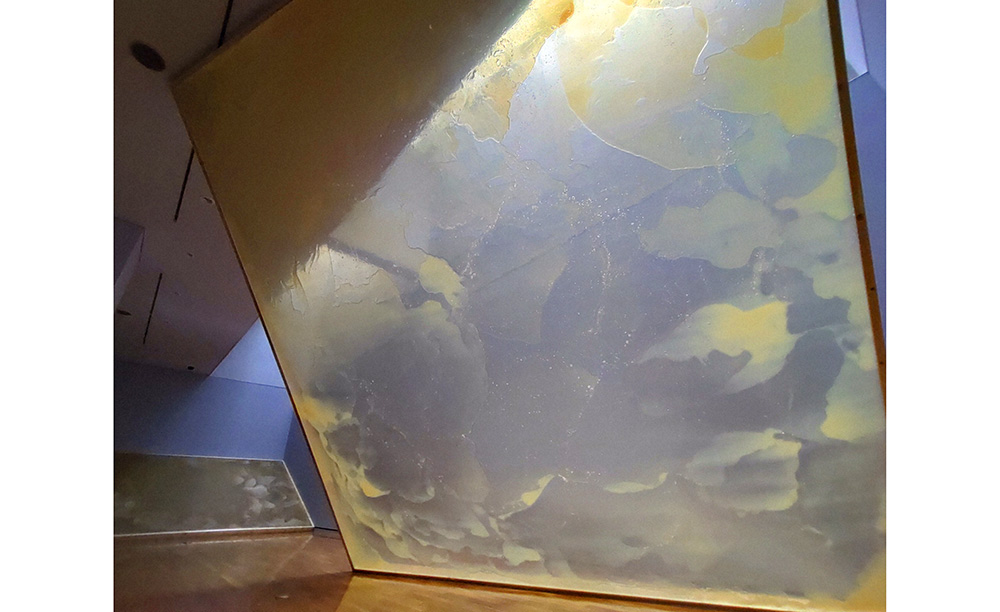

地下展示室に設置された鵜飼美紀さん(1968年生まれ)の「About an area where share with <1>」は、天井から自然光が差す、この美術館の、この部屋のために制作された作品。会期終了後には撤去するという。皮膜状にした天然ゴムを木枠に張り、空間いっぱいに、斜めに設置した。刻々と移りゆく光の変化を受け、作品も表情を変える。実際には見えない、流れる雲や吹き抜ける風さえ感じられ、あっという間に時間が過ぎていく。

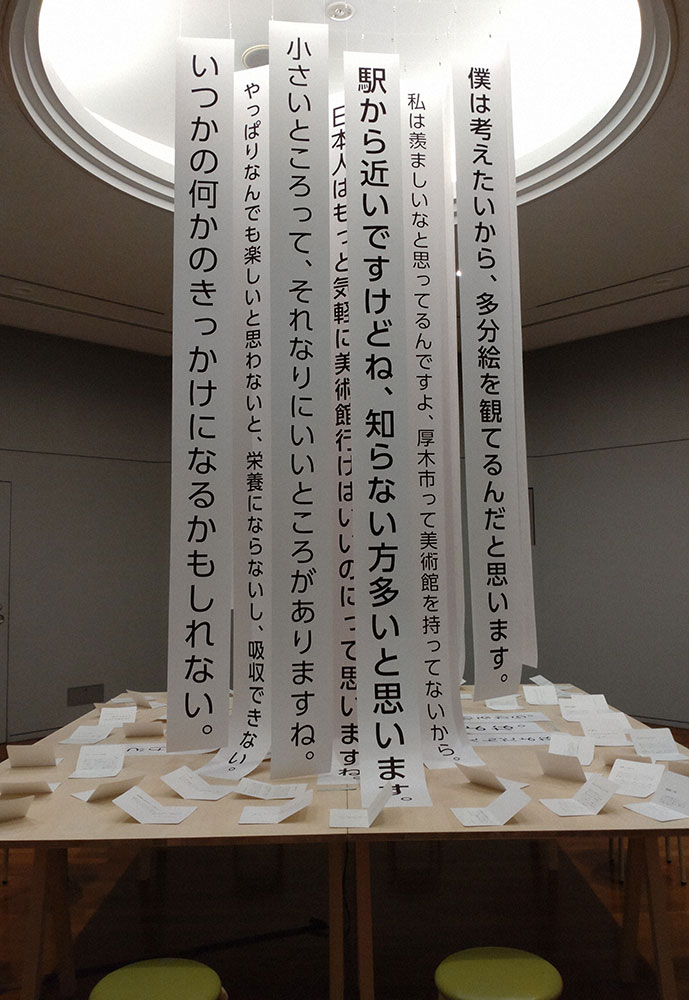

来館者や地元の人々へのインタビューを基にした「こえを聴く―『聞き書き』からなぞる美術館」は、編集者、森若奈さん(同83年)によるインスタレーション。「美術館って入りやすくはないですよね」「考えたいから、絵を観(み)ているんだと思います」「美術は必需品じゃねぇからな」「茅ケ崎には美術館があってうらやましい」。滝のように流れる、声と文字による他者の思考のなかに立つ作品だ。

他にも、市内に落ちているゴミから糸をよって作ったセーターや、海辺の砂を用いたアニメーションなど地域に素材を求めた作品から、地元の小学生、高校生らと共に展示室の壁いっぱいに描いたドローイングまで、同館ならではの現代美術作品が並ぶ。

■ ■

「美術館と地域は地続きだと示すと共に、過去の作家とのつながりも見せたかった」と藤川さんが語るように、本展は、美術史に名を残した茅ケ崎ゆかりの作家についても収蔵品を通して触れる。

温暖な気候から、明治期には同地に「東洋一のサナトリウム」と呼ばれた結核療養所が開かれた。別荘も増えた。患者として、見舞客として、別荘の住人として、著名人や文化人が多く滞在した。強烈な色彩と筆遣いで先駆的な絵を描いた萬(よろず)鉄五郎(1885~1927年)は30代で体調を崩し、療養のために弟を頼ってこの地を訪れた。東京大空襲で被災した書家、井上有一(16~85年)は、小学校の教員としてやってきた。茅ケ崎第一国民学校の教え子たちを描いた「丁子の花咲く頃」は、もともと画家を目指していたという井上の温かいまなざしが伝わる。

うつりゆく自然、他者と自分、過去と現在――。地域に根ざす美術館のフィルターを通したとき、そのあいだに身をひたす感覚は、よりくっきりしてくる。6月11日まで。

2023年5月1日 毎日新聞・東京夕刊 掲載