オンラインの映画鑑賞や街中のデジタルサイネージなど、日常に映像が浸透するなか、現代美術の領域でも、映画や映像が重要な役割を担うメディアとなりつつある。映像が重要視される理由は、その歴史性や記録性にあり、アートがこれまで以上に現実を代弁する役割を担っていることの証左だろう。この連載では、そんなアートと映像の関係について考えていきたい。

あらゆる面で前例のない祭典となった「ドクメンタ15」は、アートと映像を考える上でも、示唆に富んでいた。1955年から、5年に1度、ドイツのカッセルで開催されてきたドクメンタは、戦後ドイツで、ナチス独裁下に退廃芸術とされてきた芸術文化の復興を目的に始まり、今や世界最大規模の現代美術の祭典となっている。今回は、インドネシアのコレクティブ(集団)、ルアンルパ(ruangrupa)がアジア初の芸術監督を務め、これまでの西洋的な構造に風穴を開けるような挑戦だったと言える。しかし同時に、終始、反ユダヤ主義をめぐる論争に揺らいだ。ルアンルパが掲げた「ルンブン(lumbung)」は、インドネシア語で共同の米蔵を意味する。14のコレクティブが招聘(しょうへい)され、会期中の100日間に共にドクメンタ自体を一つの生態系にしていく試みだ。各コレクティブが参加者へ声をかけ、実際の参加アーティストや関係者は1500人以上にも及んだ。作家主義による美術館やギャラリーの近代的システムを超え、対話や議論から、新しい場所、ネットワークを生み出す方法は、ルアンルパの20年間に及ぶ活動の蓄積による部分が大きい。

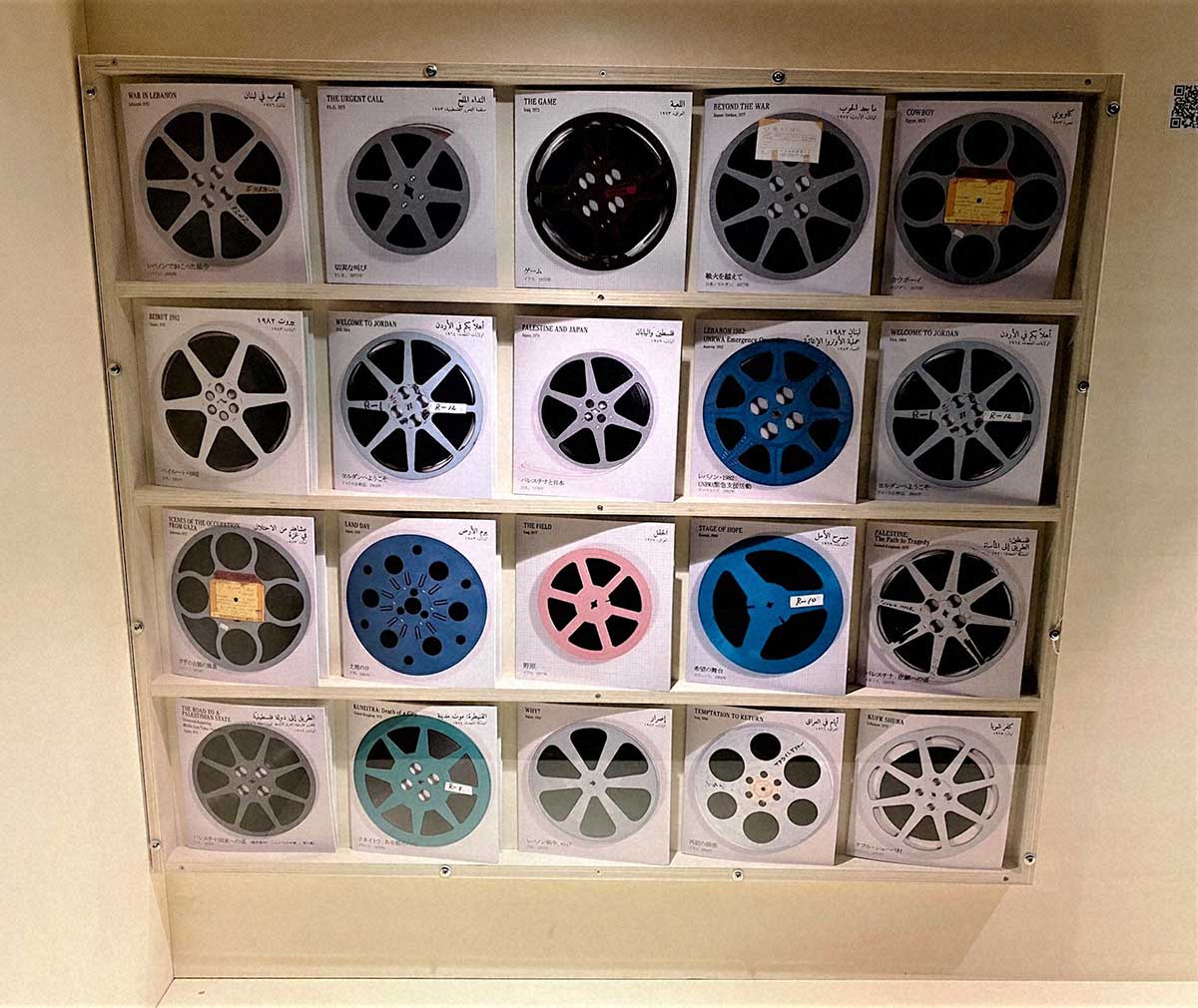

他方で、今回の展示にはアーカイブ資料や記録映像が重要な役割を担っていたが、映像の歴史性や記録性は、相対的なものであり、どのような趣旨で展示するかによってプロパガンダを助長したり、受容のされ方が容易に変わったりする危険性も知らしめた。ヨルダン川西岸のラマラとブリュッセルを拠点とする、サブバーシブ・フィルム(subversive film)による「Tokyo Reels(トウキョウリールズ)」の展示はその顕著な例である。ここで紹介された60~80年代制作のパレスチナに関する20本の16㍉フィルムを元にした展示は、反ユダヤ主義として批判の中心になった。また一部の映像が、パレスチナの軍事抵抗を支援した元日本赤軍で映画監督の足立正生から渡ったともされ、ドクメンタの主催側である諮問委員会から展示中止勧告が出されるという事態が起きてしまった。

しかしルアンルパと参加アーティストたちは公開書簡「私たちは怒り、悲しみ、疲れ、団結している」を掲載し、主催側を強く非難した。またルアンルパを芸術監督に選んだ調査委員会からも同様の非難があり、結果、幸いにもこの展示が閉幕までに中止されることはなかった。映像が内包する歴史性や記録性は、時に分断を生み出す一因になるが、同時にそれが芸術の問題であることを見過ごすべきではないのだ。

2022年10月9日 毎日新聞・東京朝刊 掲載