優れたデザイン感覚と高度な彫刻技術を兼ね備えた「種字彫刻師」について「市谷の杜(もり) 本と活字館」(東京・新宿)が企画展「活字の種を作った人々」でその功績を紹介している。現在のデジタルフォントにも引き継がれる活字の生みの親にあたる彼らの知られざる仕事に光が当たった。

同館は、活版印刷の奥深さを伝えようと大日本印刷が2020年に開いた。本展は、その活版印刷で使う活字のおおもと、「種字」に注目している。

インキを乗せる金属製の字型が活字だ。その活字を鋳造するための、文字の部分が凹状になった型を母型(ぼけい)という。母型があって初めて活字が大量生産できる。この母型の製造に種字が必要になる。

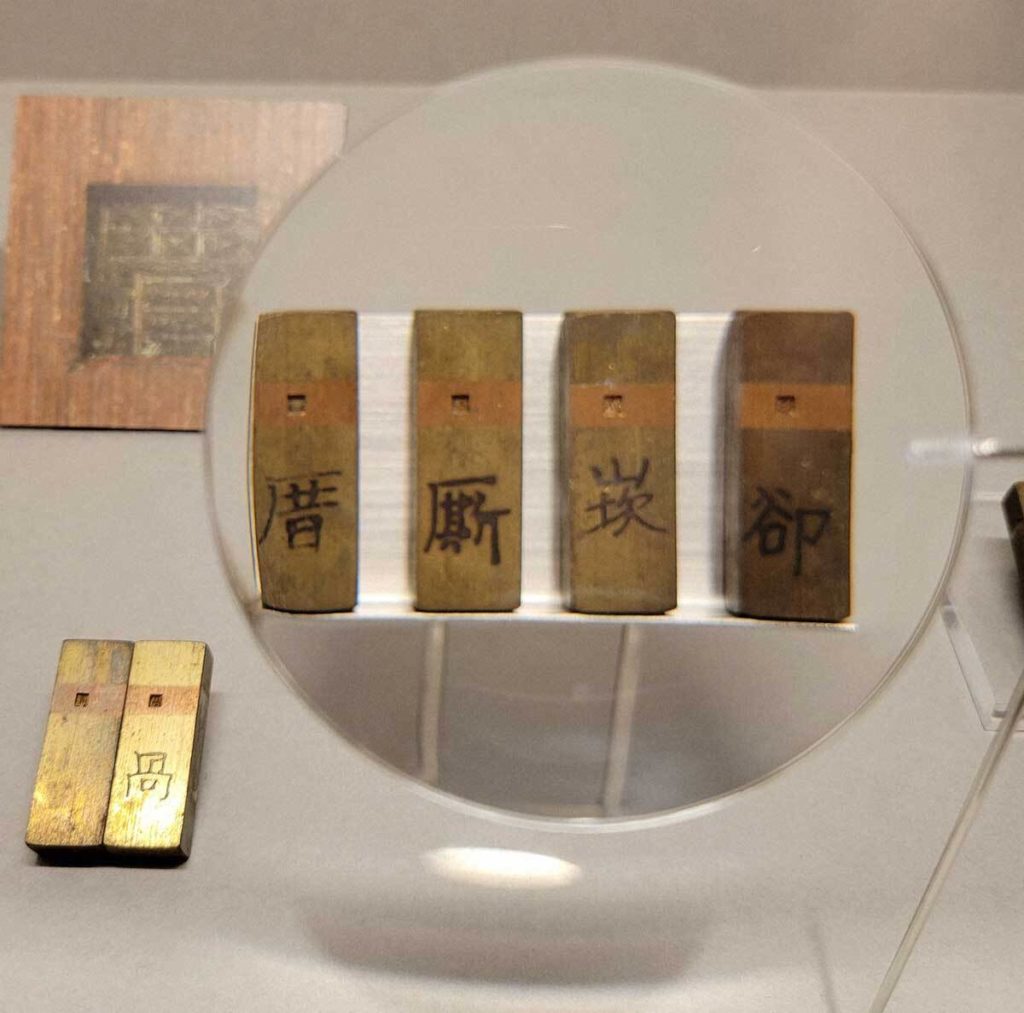

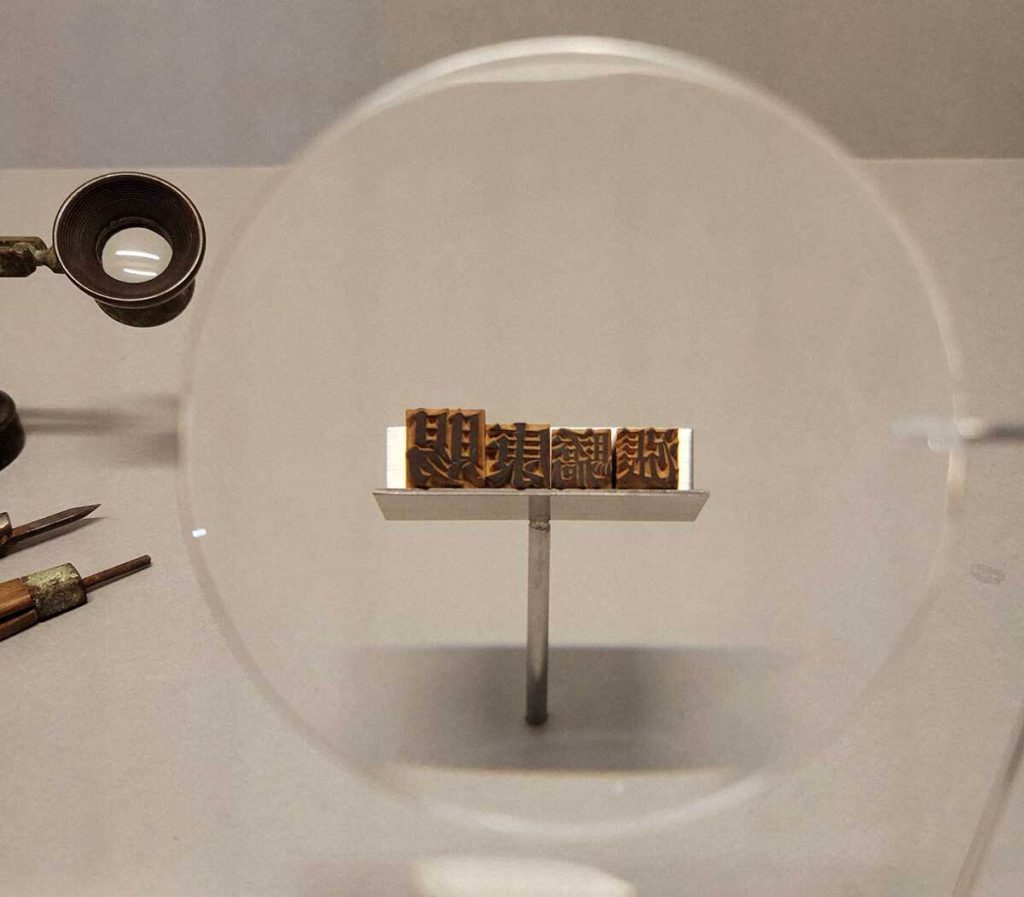

種字彫刻師はあらゆる文字をツゲに鏡文字で彫る。その数は5000〜1万字。認め印サイズの見出し用からルビ用になると米粒より小さい。ルーペを使わなくては見えず、展示された実物を見ていると人の手業に対する想像力の乏しさを恥じたくなるほどだ。印鑑と異なるのは、最終的に文字が前後左右に並ぶ点だ。読み手に違和感を与えないようにデザインをそろえて彫るセンスも求められた。

新聞社の取り組みも紹介している。戦争中は資材不足で紙幅は縮小を重ねたが、情報量は維持した。このため文字はどんどん小さく、平らになっていった。その都度、社内の彫刻師たちが種字を彫り直し、母型を作ったというから驚く。

彼らは「いち職人」「いち社員」でありプロフィルや記録が残る人は少ない。21年に、最後の種字彫刻師といわれる岩田母型製造所の中川原勝雄さんが亡くなった。同館は幕末から平成にかけて活動した中川原さんを含む14人について調べ、本展にまとめた。同社コーポレートアーカイブ室の佐々木愛リーダーは「彼らは高い技術力だけでなく、時代の要請に応じる優れたデザイン感覚も併せ持っていた」と驚く。入場は無料で、配布する解説資料も充実している。6月2日まで。

2024年3月25日 毎日新聞・東京夕刊 掲載