昨年6月に102歳で死去した画家の野見山暁治(ぎょうじ)さん。80年以上にわたる創作活動では、多くの作品を残した。生前から美術館への寄贈が進められ、各館の購入品と併せて全国各地で見られるようになっている。

個人美術館をつくっても、一度来たら終わり。維持も難しい。それよりも自分の作品がいろんなところにあれば、全国の人が見に来られる――。野見山暁治財団評議員の中村節子さんによると、生前野見山さんはそう語っていたという。「絵画は人に見られて初めて生きる。そうでなければゴミだ、と考えていました」。野見山さんの願いを受けて財団は2019年から動き始めた。油彩画だけで52の美術館に221点を贈り、小中学校からも依頼がある状況だという。

東京・練馬にある建築家の故・篠原一男さんが設計したアトリエには、スケッチや資料類も多く残されていて、なお整理が進められている。この日見せてもらったのは、東京美術学校(現・東京芸大)時代のスケッチブック。戦前の沖縄や北海道、信州・小諸や浅間山といった名所を訪れていたことが分かる。

美術教師として赴任を願っていたという沖縄では、バショウやパパイア、荷を運ぶ女性や、亀甲墓が描かれている。電車のなかでさっと描いた乗客の姿や、初々しい女性のヌードデッサンもあった。

秘書で養女の山口千里さんは「一緒に旅行に行くと、最初にスケッチブックを取り出すのが先生だった。骨の髄まで絵描きだった」と懐かしむ。パリ留学時代に29歳で死去した最初の妻、陽子さんの死に顔も描き留めていた。そのスケッチも残っている。

美校時代のスケッチブック約20冊はこの日、関係機関に手渡された。寄贈の手続きが終われば、多くの人の目に触れる機会が来るかもしれない。

■ ■

今、東京では二つの美術館で追悼の特集が組まれている。京橋のアーティゾン美術館では、「石橋財団コレクション選」(3月3日まで)のなかで、近年収蔵した3点を含む1974~2019年に制作された7点を展示。生前から進めていた企画で、ゆかりのある作家の作品も含めてワンフロア全体を使って見せている。

野見山さんは晩年、公共空間に設置されるステンドグラスの制作を手がけていた。新規収蔵した油彩画「振り返るな」(19年)は、東京メトロ・青山一丁目駅のステンドグラス制作の際に描かれた。澄んだ緑が明るさを変えつつ、流れるように手を伸ばしている。「かけがえのない空」(11年)は鮮烈な赤に目がいくが、ステンドグラスの、光を受けた赤の色彩に感化され取り入れたものだという。

石橋財団とは古くから縁があった。52~64年のパリ留学前の、渡欧後援会に前身のブリヂストン美術館設立者、石橋正二郎が名を連ね、現地でも野見山さんを励ましたという。また、早くも58年に同館で個展を開催。11年には大規模な回顧的展覧会を開催している。

担当した学芸員の上田杏菜さんは「実際に見たものを、想像を通して新しい形に変えていった。カンバス上で何が生まれるか遊びながら描いているようだった。本当に絵が好きなんだな、と感じました」と話す。

■ ■

「凝り固まるのを嫌がる、自由な翼を持っている人でした」。創作においても、普段の物の見方もそうだった。東京国立近代美術館で03年の回顧的展覧会を担当した研究員の都築千重子さんは、振り返る。「パリ時代に学んだ造形を土台に、さまざまな経験のなかで本質は何かを考え続け、自分の表現を探求していました」

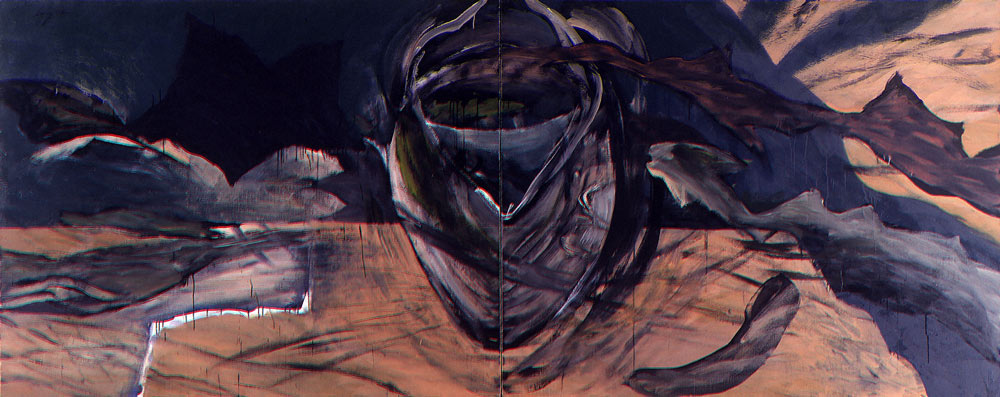

同館の所蔵作品展「MOMATコレクション」(4月7日まで)では、12室で追悼を込めて特集されている。アーティスト・トークの映像アーカイブを作品と共に紹介する企画の一環で、03年に開催した回顧的展覧会の際に購入したり、寄贈を受けたりした油彩画や素描8点を展示。「色と形と線のせめぎ合い」(都築さん)が見られる。

安井賞を受賞した「岩上の人」(58年)、パリから移った郊外で描いた「風景(ライ・レ・ローズ)」(60年)、「口うるさい景色」(99年)など代表作がそろう。ほぼ時代順に並び、具象と抽象を行き来しながらも、より抽象度が増していくさまがよく分かる。台風のとき強風でかめが割れるさまに魅せられたという「ある証言」(92年)は、こうした着想のエピソードを聞くと、途端に具象性が増して見えるから面白い。

回顧展のときの思い出も含めて、展示を前に都築さんの言葉は尽きない。「黒い線や墨色など、根底には暗さを感じさせるものがありますよね」。確かに、野見山さんには戦争やパリ時代に孤独に妻をみとった体験がある。「けれども、そこに沈んでいるかというとそうじゃない。どこか生と死が一体になっていて、次への動きや、新しい生成のような予感を含んでいる。だから、ただ悲しみに終わるんじゃないんです」。そのあり方は、美術館活動のなかで野見山さんの創作が生き続けるということと、重なった。

ゆかりのある東京・練馬区立美術館では10月6日からコレクションを中心に約60点を紹介する追悼展を、福岡市美術館でも6月13日から約30点を紹介する特集展示を行うという。

2024年1月29日 毎日新聞・東京夕刊 掲載