京都国立近代美術館(京都市左京区)は1963年、国立近代美術館(現東京国立近代美術館)の京都分館として開館した。最初の展覧会の一つとして開かれたのが「現代絵画の動向」展。「現代美術の動向」と名を改め70年まで続いた展覧会は、同時代のアートを定点観測するもので、当時は珍しい取り組みとして注目されたという。開館60周年の今年、同展を振り返り、改めて戦後美術史への位置づけを試みる展覧会が開かれている。

「動向展」は今泉篤男・初代館長が発案し、1年間にめざましい活躍をした中堅・若手の作品が出展された。国公立の美術館がまだ少なく、現代アート展自体が珍しかった時代。外部の審査員を置かずに館の学芸員が選定に当たったことも同展の特徴で、当時の作家たちが目標とする展覧会だったという。

本展を担当した牧口千夏主任研究員が京都国立近代美術館の50年史をまとめる過程で「動向展」について調査したところ、一部の記録が失われていることが判明。一方で、出展リストには60年代美術を語るに欠かせない作家たちが名を連ね、出展作の多くがパブリックコレクションになっていることもわかった。

「『動向展』の歴史的位置づけが検証されず、埋もれていくのではないかという危惧を抱いた」と牧口さん。60年代美術への注目が高まる今、「美術史は東京中心に書かれていくという印象もある。過去の歴史的展覧会への評価の多様性が担保できれば、とも思いながら企画した」と話す。展覧会タイトルは「Re:スタートライン1963―1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」とした。

■ ■

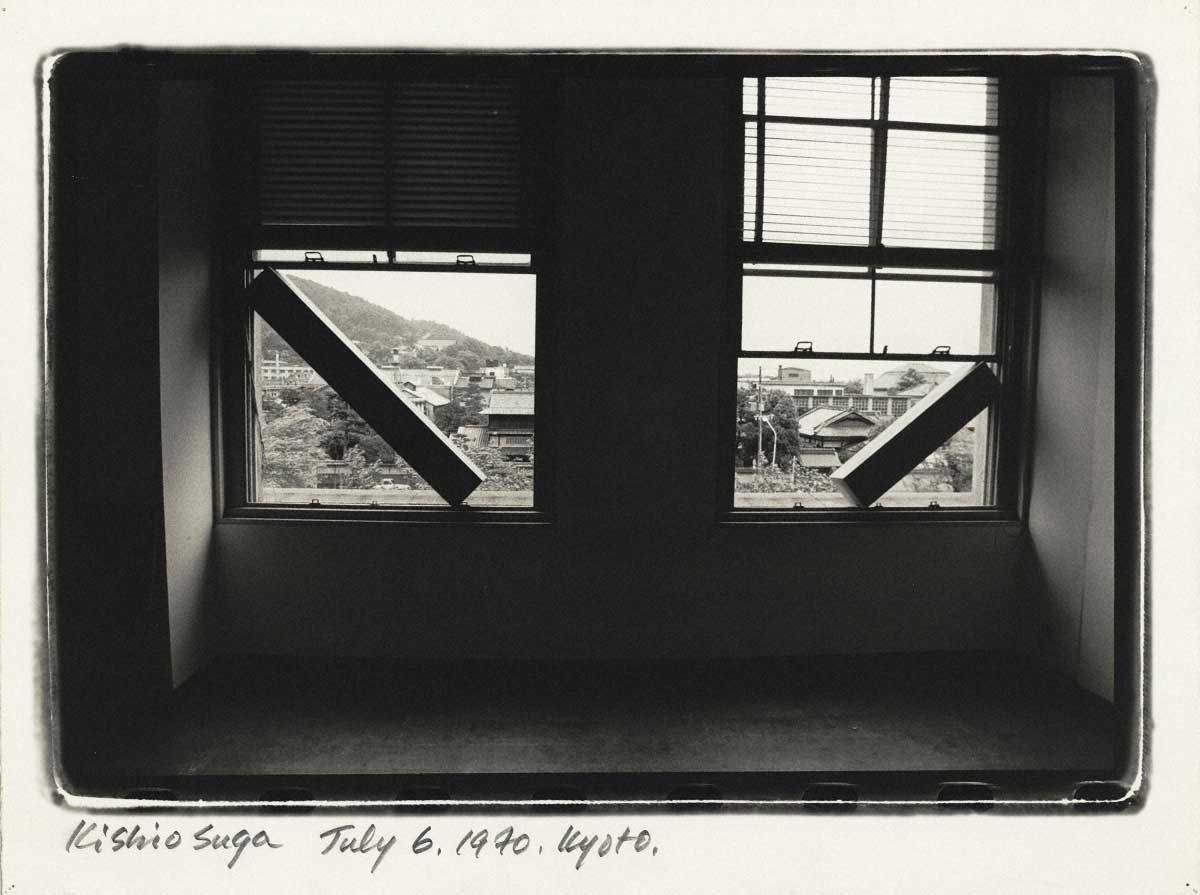

本展では各回の出品作や資料を時系列に展示。63年の開始当初は絵画という形態が主流だったのが、徐々に既成のジャンルにとどまらない表現が目立つようになり、「もの派」が潮流を作った終盤には様相が一変する。最終70年の展示スペースには、菅木志雄作品の展示風景を撮影した写真が並ぶなど、形のある作品の展示は姿を消す。

69年には時代を映す「事件」も起きていた。ハプニングなどを手がけていた美術家集団「ザ・プレイ」が同館前広場でパフォーマンス中、学生運動の一団が乱入したのだ。メンバーが殴られるなどしたが、当時の学芸員が不問に付すことを決めたため一切記録には残らず、本展の聞き取り調査で明らかになったという。創立メンバーの池水慶一さんは「我々は反体制を直接主義ではなくアートで表現していたのだが、乱入してきた学生は、国立の美術館という体制側にザ・プレイが組み込まれたと勘違いしたようだ」と、騒乱の時代を振り返った。

なぜ70年で終了したのか。牧口さんは、「人間と物質」をテーマにした70年の東京ビエンナーレを契機に、一人のキュレーターが明確なテーマのもとに作る展覧会が支持されるようになったことを一つの要因と見る。高度成長期を経て豊かになった日本で、海外作品を紹介する展覧会が増えたことなども要因として考えられるという。「60年代のめまぐるしく変貌する美術にいかに対峙(たいじ)するか、果敢に挑戦した展覧会だったと思う」と牧口さん。7月2日まで。

2023年6月12日 毎日新聞・東京夕刊 掲載