写真から抽象絵画へと表現手法を変えながら、一貫して「存在とは何か」を掘り下げた美術家・木下佳通代(かずよ)(1939~94年)の回顧展が、大阪中之島美術館(大阪市)で開かれている。神戸を拠点に活躍し、関西の美術界では知られた存在だが、国内の美術館での個展は今回が初めて。乳がんにより55年の生涯を閉じるまで、理知的で緊張感をたたえた作品を生み出し続けた作家の軌跡を、約120点の作品でたどる。

木下は現在の神戸市長田区に生まれた。京都市立美術大(現・京都市立芸術大)西洋画科を卒業後、70年代に写真を用いた作品を発表。80年代に入ると絵画へ回帰し、約30年と長くはない活動期間の中で1200点を超える作品を残した。

関西の戦後芸術を代表する作家として、没後も東京国立近代美術館や兵庫県立美術館などのコレクション展で展示されたり、美術館での展示がない年にはギャラリーで展示されたりと、現在に至るまでの30年、木下の作品を見られない年はなかったという。一方で、画業を通覧する本格的な回顧展は開かれてこなかった。企画した大下裕司学芸員は「知られているのにきちんと評価されてこなかった多数の女性作家」の1人だと指摘。写真から絵画へと一変したように捉えられている作風も「実は一貫性があった」。本展では代表作だけではわからない変遷をつぶさに追い、全体像の提示に努めたという。

■ ■

木下が初めての写真作品を発表したのは72年。前年、認識や知覚の問題を表現した油彩画「滲触(しんしょく)」シリーズを制作したものの叙情的にとられてしまい、よりコンセプトが伝わりやすい手法を求めたという。「Untitled/む38(花時計)」(73年、展示期間終了)は神戸の名所だった花時計の写真と、それを撮影する人を背後から捉えた写真の2枚1セット、10組20点の作品。「存在」のあり方や、「みる」行為についてのコンセプチュアルな組み写真は、初期の代表作だ。

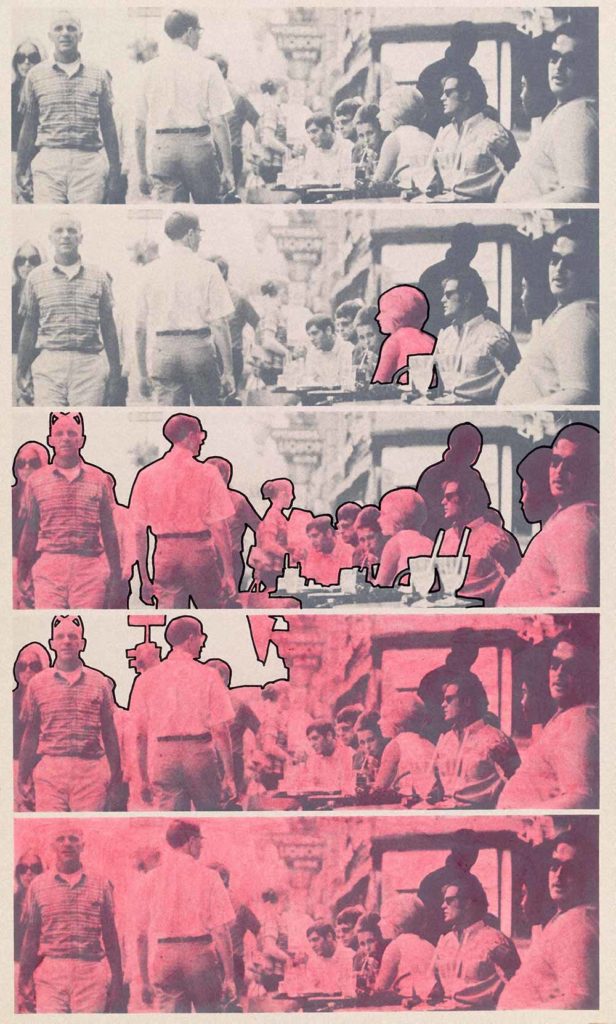

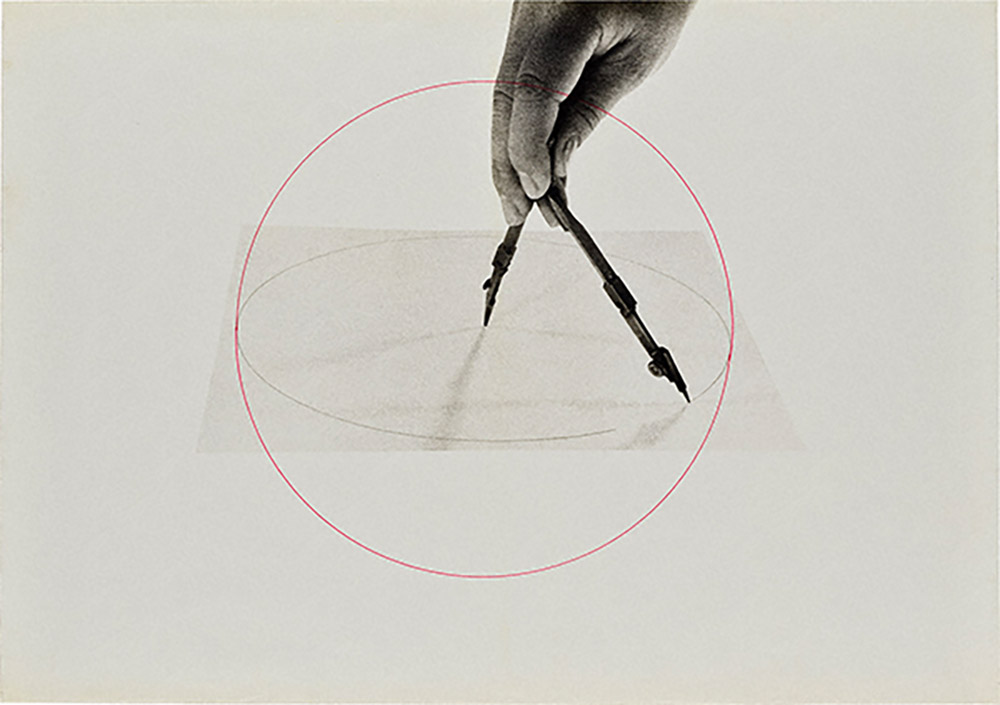

75年、同じ写真に少しずつ着色していく作品で、人がものをどう認識するかをビジュアル化。翌年には紙に描かれた図形を撮影し、その写真に、写された図形を描き込んだ作品を発表する。見ることと認識することのずれを表現したシリーズは、折った紙を用いるなど手法を変えながら、70年代の終わりまで続いた。

これらの作品は高く評価され、ドイツでの個展開催にもつながったが、写真を使う表現に窮屈さを感じるようになった木下は、自ら描くことを再び選ぶ。本展では写真シリーズからの連続性がわかる、折った紙にパステルで描いた作品などを展示。油彩画への展開が自然な成り行きであったことが見て取れる。

■ ■

図録に収録された亡くなる5カ月前のインタビューで、木下は「人って10代に感じた事・考えた事がずっと尾を引いて、自分の一生のテーマになる事が多いと思います」と語っている。10代の木下を捉えたのは、自己の存在についての思考だった。宇宙の果てや相対化される存在について考えるうちに感じた、自分の存在が希薄化する恐怖。「存在の確認」は木下の生涯変わらぬテーマとなり、さらに「傲慢に言えば、神になろうと」、存在そのものを生み出すことを希求するようになった。

82年、青一色に塗ったキャンバスを布で拭き取った1枚の絵画を発表する。キャンバスの平面と絵の具が塗られた色面を等価に扱い、絵画を存在そのものとして成立させる方法を見いだした記念碑的作品は、「'82-CA1」と名付けられた。拭う行為が線になったり、塗ることが線を引くことになったり、塗ることに戻って線を塗って造形したり。少しずつ変化を重ね、「塗り」と「拭い」が重層化した「CA」シリーズが一つの完成形を見せていた90年、乳がんの宣告を受けた。

手術しても助からない可能性があると知った木下は、民間療法を試しながら制作を続ける道を選択。治療法を求めて渡ったロサンゼルスで、土地の空気に影響を受けた軽やかな空気感を持つ「LA」シリーズを描くなど、体力が奪われていく中でも制作の手を止めることはなかった。本展の最後に展示されている未完の絶筆は、完成すれば「CA」シリーズの800作目にあたるものだったという。「没後30年 木下佳通代」は8月18日まで。10月12日からは埼玉県立近代美術館へ巡回する。

2024年6月24日 毎日新聞・東京夕刊 掲載