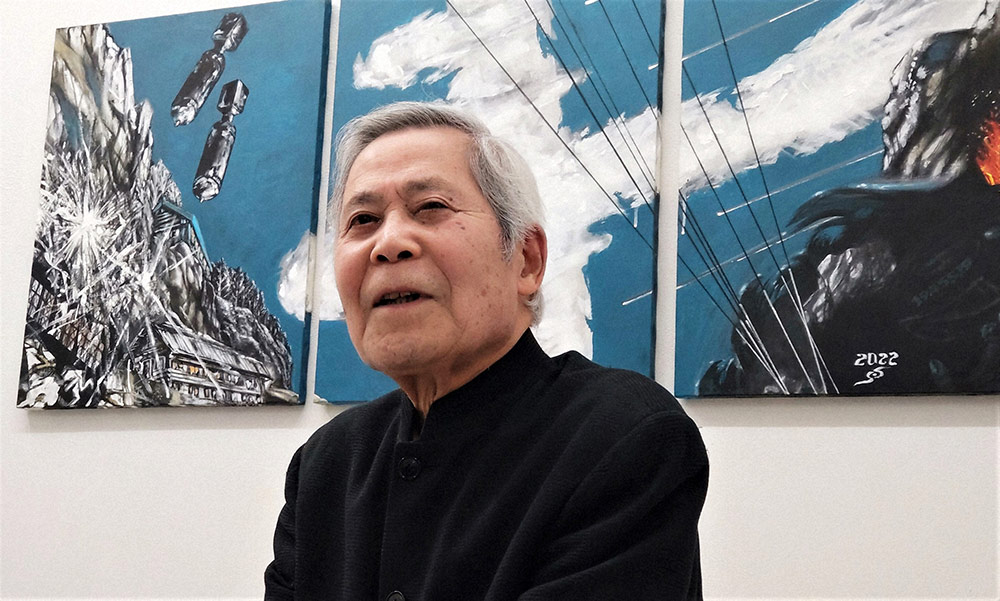

その人は自らを「アナクロニズム(時代錯誤)の画家」と呼んだ。今年1月8日、93歳で永眠した画家の中村宏さん。絵画は自己表現の場ではなく、精神交流の場である。そう捉え、〝オールドメディア〟たる絵画の可能性をひたすら追求した。社会的事件に取材した1950年代の「ルポルタージュ絵画」から、戦争体験を基にした最晩年の「戦争記憶絵図」まで。70年に及ぶ画業をたどる大規模回顧展が地元の静岡県立美術館で開催中だ。絵画約160点と膨大な資料を通して、時流にあらがった画家の批評精神に迫る。

本展は生前から準備が進められていた。入り口には、遺影とともに追悼の言葉が掲げられている。最初の展示室で目を引くのが、23歳で描いた初期作にして代表作の「砂川五番」(55年)。米軍立川基地拡張に反対する砂川闘争に取材したこの作品は、ルポルタージュ絵画の一つの到達点とされる。現場で記録するルポルタージュの方法を取り込む絵画表現は当時、新たなリアリズムを目指す試みだった。

中村さんは32年、浜松市生まれ。祖父母が市内に創設した女学校の敷地内に生家があった。51年に日本大芸術学部へ入学し、左翼芸術運動に関わるように。共産党の強い影響下にあった日本美術会が主催する「日本アンデパンダン展」などを発表の場とし、「砂川五番」も出品された。

今回、中村さんと同じ日に闘争の現場を訪れ、警官隊と農民らがもみ合う場面を撮影した大学の同志、毛利ユリ(本名は榑松(くれまつ)栄次)さんの写真と並んで展示されている。見比べると、中村さんがどの被写体を選び、画面を構成したのかが分かり興味深い。このように、同時代の表現者との交流にも着目した点が本展のみどころの一つ。「一人の画家の個人史ではなく、背後にいた人たちの顔も浮かび上がらせながら、立体的な中村宏像を描きたかった」と同館の川谷承子上席学芸員は説明する。

■ ■

50年代後半になると、現場を取材することなく、新聞の切り抜きを使ったコラージュや、文脈の異なるモチーフを組み合わせるモンタージュの技法を作品に応用していく。

背景には55年、党の路線転換を受け、日本美術会がそれまでの作品を否定したことへの不信感があった。この時期、毛利さんを介して詩人で思想家の吉本隆明と出会った中村さんは、その影響を受けつつ、同人誌『批評運動』で独自の絵画論を展開。社会的なテーマと芸術的な実験を融合させる表現を模索した。

例えば59年の安保改定阻止行動を主題にした「階段にて」(59~60年)は、舞台となった国会議事堂の階段、男性用小便器の列、首の長い少女、そして眼鏡の男が画面に同居する。異物を放り込むことで感覚を揺さぶる「異化効果」を狙ったもので、強烈なインパクトとともに見る者を絵画世界へと引きずり込む。

60年の安保闘争を「敗北」と受け止めた後、作風は内省的なものへと変化。政治的な出来事に代わって主題となったのが、記憶の中の風景だった。浜松・三方原台地と重なる荒涼とした土地。自宅に残された空襲の砲撃跡を思わせる穴。戦争の記憶と結びついたモチーフは、半世紀以上を経て、90歳を前に描き始めた「戦争記憶絵図」にも登場する。過去の時間を現在の画面に構成していく手法を画家は「方法論的なモンタージュ」と捉えていた。

60年代は、既存の芸術様式を否定する「反芸術」の時代でもあった。中村さんはその潮流に異を唱え、絵画がアナクロな表現であることを自覚しつつもそこに「ポジティブな可能性を見ていた」と川谷さん。「時代遅れのものでも、一周回れば未来を予見するような力を持つと考えていた」

そうした立場の根底には、「みる=観賞」のクリエーティブな面を重視する絵画観があった。先の『批評運動』(58年)では、物質としての絵画を観賞者が認知することで初めて絵画の創造性は生まれる、と論じていた。「表現と観賞は対のもの」という考えは晩年まで揺るがなかった。

女学校の敷地内で育ち、日常的な光景だったセーラー服の女学生。模型を収集するなど幼い頃から親しんだ蒸気機関車。60年代後半以降、フェティッシュで通俗的な記号として繰り返し描かれた中村作品のアイコンは、観賞者の感覚に訴え、絵画との能動的な関わりを生む装置だった。

他方で、創作の背景には、渋沢龍彦や稲垣足穂といった文学者との交流から得た刺激があったことも、本展では示唆される。さらには64年、前衛グループ「観光芸術研究所」を組む相棒となった、約10歳下の画家・立石紘一さんとの出会いが、作風に変化をもたらしたことが展示からうかがえる。

■ ■

観賞を美術の根拠に置く思想は、「みる」行為そのものを実験的に作品に取り入れることで一層深められた。

走る列車の窓枠と車窓の外の風景を描き、視覚的に時間と動きを表した70~80年代の「車窓篇」シリーズ。複数の作品を組み合わせて新たなイメージを立ち上げた2000年代の「絵図連鎖」シリーズ。最後の展示室を飾る「明暗法からの視線」(15~16年)の6枚の画面にはそれぞれ人の顔が描かれ、そのまなざしはどの位置から見てもこちらを見返しているように感じられる。絵画を通して観賞者の認識に働きかける試みは晩年まで繰り返された。

「左翼からの転向や政治主義からの離脱という展開はありましたが、いつの時代も、イメージを交換しながら観賞者と交流する場としての絵画を信じてやってきたんだと思います」と川谷さん。会場を巡れば、絵画の可能性にかけたアナクロニズムの精神こそ、中村作品の前衛性を支えていたことに気づかされる。その仕事が今後、さまざまな視点から再検証されるのを期待したい。

「中村宏 アナクロニズム(時代錯誤)のその先へ」展は3月15日まで。東京・銀座のギャラリー58では2月12~28日、「中村宏 絵画者の軌跡 1953-2025」展が開催される。

2026年2月8日 毎日新聞・東京朝刊 掲載