日下部鳴鶴(くさかべめいかく)(1838~1922年)は巌谷(いわや)一六、中林梧竹とともに〝明治の三筆〟とよばれ、明治から大正にかけて活躍した書家である。彦根藩士・田中惣右衛門の次男として生まれたが、成人後に日下部三郎右衛門の婿養子となった。本名は、この作品でも用いている東作。鳴鶴はその号で、東嶼、翠雨、野鶴、老鶴、鶴叟などの別号がある。鳴鶴は若いころ、京都において〝幕末の三筆〟として名高い貫名菘翁の書を目にしたことから、書を学ぶことを志した。藩士としての務めを果たしながら、菘翁の弟子の松田雪柯に書法を学んだ。維新後、明治政府に勤め、大久保利通と知遇を得るが、その殺害を契機に官を辞して、書の道に専念することを決意した。

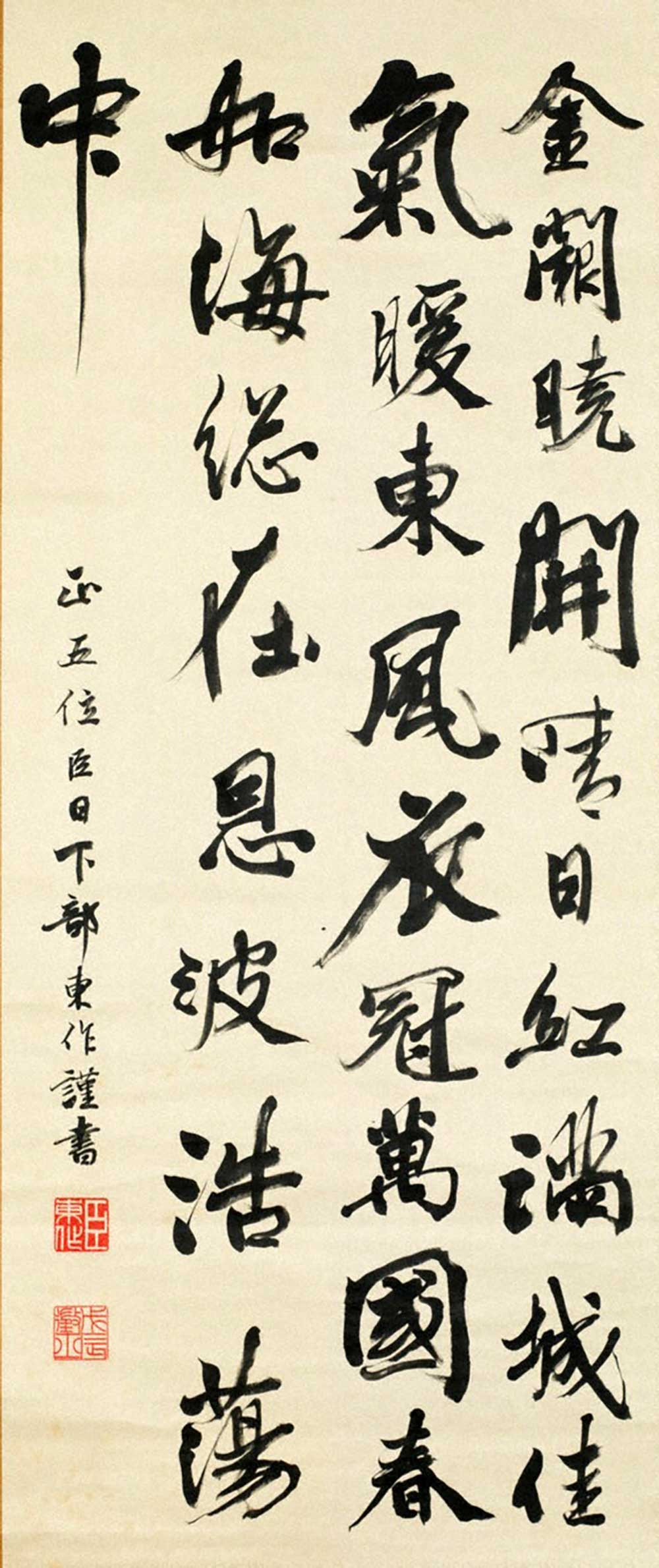

この作品は「草書七言絶句」と対幅になる。「金闕暁開晴日紅」と行書で書き進めているので「晴」の文字が草書気味で読みづらいほかは簡単に読めるであろう。ただ、旧字体の「氣(気)」「萬(万)」「國(国)」が常用書体に慣れている人には、やや難しいかもしれない。暁、すなわち早朝に、文武百官が参列した様子を「衣冠、万国の春、海の如し」と表し、滔々(とうとう)とした波が広々と壮大に満ち溢(あふ)れている、と明治天皇ならびに皇室の権威や光り輝く栄光を称(たた)えた自詠の漢詩である。

その書法は切れ味鋭い筆致で、しなやかさも感じられる。単調にならないように1行目の「開」、2行目の「気」「衣」「国」、3行目の「在」「浩」、4行目の「中」を、隣の行の文字と重ならない配慮をしながら強調して揮毫(きごう)している。若いころ学んだ菘翁の書法の影響、さらには「国」という文字の雄渾(ゆうこん)な書法は市河米庵の書風の趣があり、江戸の唐様の影響を受けた書法といえよう。この作品は、後年に見られる闊達(かったつ)で自在に筆を運ぶ鳴鶴の書法になる以前の壮年期の作として貴重である。さわやかな品の良さに注目してほしい。

宮内庁に残された「明治十四年 御用度録」によれば、この年に日下部東作の書の2幅対を表具する文書と裂(きれ)見本まで貼り付けられた見積書があり、これ以前に献上されたことがうかがわれる。折しも、明治13(1880)年に、清国公使の随員として楊守敬が来日する。彼は書誌学や金石学の学者として著名で、実に多くの日本の書家に影響を与えている。

鳴鶴もその一人で、碑文研究、六朝時代の書道、篆書(てんしょ)、隷書を熱心に学んだ。その後、鳴鶴は中国に渡航し、金石学や書道の研究をさらに深め、呉昌碩などの文人と交流して帰国した。書も次第に、楊守敬から学び、中国で研鑽(けんさん)を深めた六朝時代の書の影響を色濃く受けた力強い書風が特徴となっていく。それまで明治になっても盛行していた唐様の書法から、その後の近代の書道へと革新をもたらすのである。その門下生は、〝鶴門〟と呼ばれ3000人を数えたと言われる。このため、彼の書家としての評価、ならびに多くの弟子を育成した教育者としての業績から、近代書道の父とも評される。明治・大正時代だけでなく、その書法の影響は近年にまで及んだ。

2026年2月16日 毎日新聞・東京朝刊 掲載